|

正倉院には、遣唐使により直接中国からもたらされた織物、はるか遠い国インド、ササン朝ペルシャ(現イラン)、さらにビザンチン(東ローマ)などから伝えられた染織品などが保管されています。 正倉院には、遣唐使により直接中国からもたらされた織物、はるか遠い国インド、ササン朝ペルシャ(現イラン)、さらにビザンチン(東ローマ)などから伝えられた染織品などが保管されています。

牡丹唐草のルーツといわれる「唐草紋」、空想上の聖なる花を表現した「宝相華紋(ほうそうげもん)」、疾走する馬上から獲物を射んとする「狩猟紋」、見たことの無いゾウやラクダなどの動物が描かれた染織品など、それらはじつに色鮮やかで異国情緒あふれ、当時の人々を一瞬にしてとりこにしたことでしょう。

正倉院に残されている裂は、およそ五千点といわれています。

美しかった布も、時の経過と共に折り目や縫い目からほつれ、ちぎれ、しまいには砕けてしまうのです。

現在それらは「残欠」といわれるかろうじて原型をしのぶことのできる裂片から「塵粉(じんふん)」といわれる吹けば飛んでしまいそうな天平の絹まで、損傷の度合いにより4段階に分類されています。

水をつけた筆で糸目を整え、丁寧に裏打ちして古裂帳に貼り、パズルのように文様をつなぎ合わせる、明治以降このように整理がすすめられていますが、その作業はじつに根気のいるもので、現在「残欠」の半分程度が終了したにすぎません。

天平の貴族たちがはじめて眼にした美しい意匠は、生涯訪れることのない大地への憧れをふくらませるものだったことでしょう。

私たちが現在シルクロードのそれらの国々を巡っても、1200年前の染織品を眼にすることは大変に難しいことです。

それゆえに、高床式の校倉造りという特殊な建築に守られ、勅封という制度のもと保護されてきた正倉院の織物は、貴重なる世界の遺産といえるでしょう。

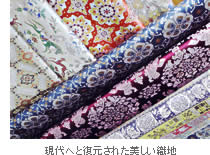

今日は、正倉院をルーツとされる美しい織物を用い、オリエンタルな意匠の装飾掛香を作りました。

五色に染められた組緒をおめでたい“稲穂結び”に編みこみ、シルクロードを通じて伝来したガラスのトンボ玉を、青いルリ色や緑のろくしょう色のビーズにみたて飾ります。

中には、個性強く独特な芳香を放つアジア原産の香料を調合し、納めましょう。

■ アジア原産の5種の香料

[ ベチバー ]

インド・アンゴラ・インドネシアなどに産するアジア特産の熱帯植物で、根から抽出される精油は清涼感漂うウッディー調の芳香を放ちます。

草はその防虫効果から編み物の素材としてマットなどに利用されました。 |

[ 青木香(せいぼくこう) ]

インドや中国に産するウマノスズクサの根を乾燥し砕いたもの。

薫香・防虫剤に使用されるほか、鎮痛や消炎の薬にもなります。 |

|

|

|

[ 丁子(ちょうじ) ]

強く甘く刺激的な香りを持つ丁子は、クローブともいわれ漢方薬や料理のスパイスとして多用されています。

その昔、東方からヨーロッパへ運ばれたこの香辛料は、非常に高価で貿易の要となる存在でした。

釘のような形から名がつけられましたが、じつは開花前の花の蕾を乾燥させたもので、古代中国では皇帝謁見の際に臣下が口に含み、その息を清浄にしたといわれます。 |

|

|

|

[ カルダモン ]

独特の苦味と渋みのある芳香をそなえた黄緑色の実カルダモンは、クセになる香りともいわれ、特にアラブの人々に大変好まれ、コーヒーと共に煮出したアラビアコーヒーが人気です。 |

[ りゅう脳 ]

インドネシア原産のりゅう脳樹から採れるキラキラした白い結晶です。なんとも涼しく爽やかな香りを放ち防虫効果も高いため、薫香品には欠かせない材料といえるでしょう。 |

|

|

|

[

1 ] [ 2 ] [

1 ] [ 2 ]

|