603年、聖徳太子が摂政を勤めた朝廷で「官位十二階」が定められ、階級身分を明示するため着用する冠衣の色が制定されました。

最高位には、紫根を幾度も重ねて染めた高貴な深紫(こきむらさき)が採用され人々の羨望を浴びます。

気品・風格・優雅・なまめかしさなど、あらゆる美の条件をそなえた“紫”は、各国で禁色とされていた歴史をもち、時代を超えて賛美され大切に扱われてきたのです。

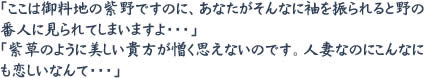

日本・中国・朝鮮などに自生する紫草は、その根に豊かなムラサキの 色素をもち、古代より染料や漢方薬として使われてきました。

日当たりの良い草地を好む多年草で、初夏に五弁の小さく可憐な花を 咲かせます。

恋人だった美しい額田王(ぬかたのおおきみ)を兄の天智天皇に奪われてしまった大海人皇子(おおあまのみこ)は、近江での遊猟(薬狩り)の際に彼女を見かけ思わず手を振るのでした。

“標野(しめの)”というのは、囲われた朝廷の占有地を指します。

彼らのいるこの地は、貴重な茜や紫草などの薬草が自生する場所でした。

宮廷の女性達は、自らにそうした薬草を摘み、糸を染め、紡いで着物に仕立てる、ということが大切な仕事だったのです。

額田王という女性は、国の神事を司る巫女でもあり、不思議な魅力をもつ女性でした。

大海人皇子の恋人だったとき、梅林での一夜で彼の子を宿すのですが、“梅の精の子をみごもりました”と言い張り、后になることを拒みます。

その後、兄の天智天皇と結ばれることになりますが、紫草にたとえられるほどに才気あふれ、高貴な美しさに輝く女性だったのでしょう。

さらに続く平安時代、人々の紫に対する思いは頂点に達していきます。

「源氏物語」に登場する多くの女性の中で、紫を思い起こさせる名前がつけられたのは、光源氏にとっても特別な女性たちでした・・・。