|

仏教の信仰とともに大陸からもたらされた香りの文化は、貴族社会に広く普及していきました。 仏教の信仰とともに大陸からもたらされた香りの文化は、貴族社会に広く普及していきました。

当時の香りに対する思いは、今と比べようがないほどに大きなものだったのでしょう。

やがて、かすかな香りを感じとる感性、直接的でない奥ゆかしさを愛する平安人の繊細な心が、日本の香り文化を独特なものへと育てあげていくことになります。

「源氏物語」の随所に溢れる美意識は、私たちの根底に流れている記憶を思い出させてくれることでしょう。

また、千年もの時代を超えて読み次がれてきたその訳は、何時の世も変わらない、浮かび上がっては消えていく泡沫のごとくに繰り返される人間模様を、見事なまでに描き出しているからなのでしょう・・・。

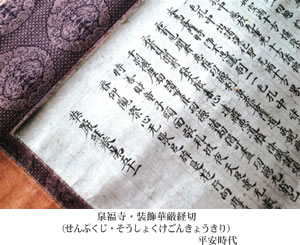

最後に、平安時代(1102年)に書かれたと伝えられる、美しい経切をご紹介しましょう。

大阪の泉福寺が蔵していたこの「華厳経」は、戦乱の世の火災の難をのがれ、生き延びてきました。

青味を帯びた美しい料紙に綴られた、唐風の謹厳な楷書の経文には、平安人の様々な思いが込められています。

写経は、本格的な書写に先立ち、貴重な紙を漉き一巻の巻物に作ることから始まります。

泉福寺の華厳経は、藍の染料で染めた紙の繊維を再び水の溶いて漉き上げた上に、金の揉み箔を散らした美しい料紙が使われました。

釈迦入滅後、二千年を経過すると悟りを得る者は一人としていなくなるという末法思想は、飢饉や疫病の続く平安人に不安をつのらせ、末法の到来を予感させるのでした。

人々は、阿弥陀如来に救いを求め、浄土信仰が盛んとなります。

そうして仏への帰依に基づいた写経は、盛んに行われる事となっていったのでした。

|