『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

794年 京都に都が移される(平安京)

894年 遣唐使の廃止

905年 「古今和歌集」編纂

1000年ごろ 「枕草子」清少納言

1008年ごろ 「源氏物語」紫式部

1016年 藤原道長、摂政となる

1053年 宇治平等院・鳳凰堂建立

1185年 平家の滅亡(壇ノ浦の戦い)

894年 遣唐使の廃止

905年 「古今和歌集」編纂

1000年ごろ 「枕草子」清少納言

1008年ごろ 「源氏物語」紫式部

1016年 藤原道長、摂政となる

1053年 宇治平等院・鳳凰堂建立

1185年 平家の滅亡(壇ノ浦の戦い)

奈良時代、中国へと盛んに遣唐船を送りだし進んだ文化を取り入れてきた日本ですが、内戦が続き衰え始めた唐の国へ命の危険を冒してまで趣くことは無いのでは、という考えから遣唐使の廃止が決定します。

こうして、唐風一色だった様々な意識がふたたび内へと向けられるようになっていきました。

女文字・仮名の誕生、和歌や日記・物語文学の隆盛、寝殿造りの建物など、日本的な感性が前面へと押し出された新たな文化は、時代とともに研ぎ澄まされていきます。

平安中期になると、幾重にも組み合わされた美しい色彩の「襲(かさね)」という装い「十二単(じゅうにひとえ)」が誕生し、貴族女子の正装となりました。季節の移ろいを色に変えて身にまとい、浮かび上がる情感を即座に歌にしたため、四季の移り変わりを香りに託して衣に焚きしめる、こうした美意識はやがて貴族社会における大切な儀礼となっていきます。

本居宣長は、紫式部の描いた「源氏物語」の世界を「もののあわれ」という言葉で現しましたが、王朝人の根底には“哀愁を帯び、揺れ動く心模様を繊細にとらえる感性”が溢れていたのです。

衣服に香りを薫きしめる道具として用いられたものに“伏籠(ふせご)”とよばれるものがあります。

灰を盛った香炉に火をくべて香をくゆらせ、竹や木製の枠に網をはめこんで作られた伏籠を被せます。

その上に衣類をひろげ、立ち上ってくる芳ばしい薫煙を染み込ませる仕掛けでした。

動くたびに香りが漂う薫衣香とは、どのような情緒を運んできたのでしょうか。清少納言の描いた「枕草子」の文面から、王朝人の香りに対する思いを探ってみることにしましょう。

灰を盛った香炉に火をくべて香をくゆらせ、竹や木製の枠に網をはめこんで作られた伏籠を被せます。

その上に衣類をひろげ、立ち上ってくる芳ばしい薫煙を染み込ませる仕掛けでした。

動くたびに香りが漂う薫衣香とは、どのような情緒を運んできたのでしょうか。清少納言の描いた「枕草子」の文面から、王朝人の香りに対する思いを探ってみることにしましょう。

“第26段 どきどきするもの 上等の薫物をたいて、ひとりで横になっている時。舶来の鏡のすこし暗いのを覗き込んだ時の気持ち。身分の高そうな男が、家の前に車を止めて、共の者に挨拶をさせて何か聞いた時。髪を洗い、お化粧をして、かおり高く香のしみた着物など着た時の気持ち。 そういう時は、別段見る人も居ない所でも、自分の心の中だけは、やはりはずんだ気持ちになる。・・・”

“第192段 奥ゆかしく感じられるもの 薫物の香りとは、なんとも奥ゆかしいものだ。

五月の長雨のころ、上の御局の小戸の簾に、斉信の中将の寄りかかっていらした香は、ほんとうにすばらしかったことだ。

なんの薫物の香だったかわからず、大体が雨の湿り気で香も一段と立ち勝って素敵な風だったが、こんなこと珍しくもないことだけれども、どうして書かずにおられようか。

翌日まで御簾に高く移り香がしていたのを、若い女房たちがまたとなく素晴らしいと思っていたのも、至極当然のことではある。・・・“

「新版 枕草子/石田穣二訳注より」

当時「薫衣香」に用いられたのは、様々な香料を粉末にして練り合わせた「練り香」と呼ばれるお香でした。

その処方を伝えたのは、高僧・鑑真和上だったといわれていますが、中国では6世紀頃より薬として練った丸薬が製作されていましたので、そうしたものがやがて原料の酷似した練り香へと発展していったのでしょう。

平安時代、この練り香という処方が優雅な生活を営んでいた貴族たちの心をとらえ、香りの主流となっていきます。

「源氏物語」の「梅枝の巻」には、源氏の娘である“明石の姫君”が入内するさいに持参させる薫物の調合を競う“薫物合わせ”のお話がつづられています。

練り香は、鉄臼などで丁寧に粉末にした沈香・薫陸・安息香・白檀・丁香・甘松香・甲香・麝香などの材料をふるいにかけて調合し、甘葛や梅肉などを加えて練り合わせ、丸薬状に丸くまるめて器に入れ、さらに地中に埋めて熟成させてつくる、少々湿り気を帯びたお香です。

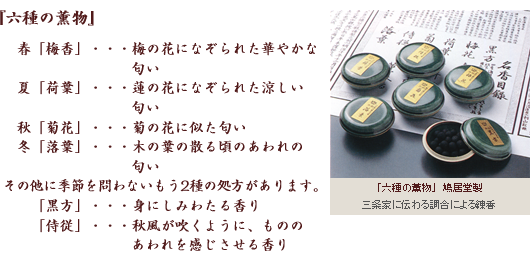

春夏秋冬の季節になぞられた処方が、「薫集類抄」という書物の「六種の薫物(むくさのたきもの)」におさめられていますが、その基本の比率に微妙な匙加減を加えて、自分だけのオリジナルの香りをつくりだすのです。

その処方を伝えたのは、高僧・鑑真和上だったといわれていますが、中国では6世紀頃より薬として練った丸薬が製作されていましたので、そうしたものがやがて原料の酷似した練り香へと発展していったのでしょう。

平安時代、この練り香という処方が優雅な生活を営んでいた貴族たちの心をとらえ、香りの主流となっていきます。

「源氏物語」の「梅枝の巻」には、源氏の娘である“明石の姫君”が入内するさいに持参させる薫物の調合を競う“薫物合わせ”のお話がつづられています。

練り香は、鉄臼などで丁寧に粉末にした沈香・薫陸・安息香・白檀・丁香・甘松香・甲香・麝香などの材料をふるいにかけて調合し、甘葛や梅肉などを加えて練り合わせ、丸薬状に丸くまるめて器に入れ、さらに地中に埋めて熟成させてつくる、少々湿り気を帯びたお香です。

春夏秋冬の季節になぞられた処方が、「薫集類抄」という書物の「六種の薫物(むくさのたきもの)」におさめられていますが、その基本の比率に微妙な匙加減を加えて、自分だけのオリジナルの香りをつくりだすのです。

現在でも、練り香は茶道の炉の季節(11月から4月)に焚かれる香りとして継承されており、様々な香老舗が製作をしていますが、そのしっとりとした雅な芳香は、他のものに変えがたい豊かさを感じさせてくれるものです。

「源氏物語」の文中で「六種の薫物」のそれぞれの香りは、季節やその時々の人々の心情をみごとに反映し、場面場面に合わせて焚かれました。

- ※日本の文化が花開いた平安時代、贅沢で高貴な香りの世界は、貴族の教養の一部としてたいへんに重要な役割を果たしていた事がわかりますね・・・。