香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

その56 「満月と紅富士」

今年も年の瀬をむかえました。

皆さまにおかれましては、

お忙しくお過ごしのことと思います。

暖冬のせいでしょうか

街角の椿も早、蕾をひらいて咲き競い

何となく年末という気分も薄れ

大掃除という気持ちになれなくて

困っていますが、それでも昨日はクリスマス。

今年は38年ぶりに満月と重なり、

美しい聖夜となりました。

私は友人ご夫妻と、山中湖の旅へと向かいます。

澄んだ夜空に煌々と光を放つ満月が浮かび

湖の水面のさざ波を月光が写しだす、

それは美しい夜でした。

また、早朝に紅富士が見られると伺い

眠い目をこすりながら6時に起き出したわたしは、

カーテンの向うに広がる静寂の世界に心を奪われます。

椅子を窓辺に引きずり出しガウンをまとって

ずっと眺めておりました。

青い夜空に浮かぶ満月に

雪を抱いた富士は

言いようのないほどに神秘的で美しく

シーンとした静けさに包まれています。

やがて少しずつ空に光が流れ込み

月が太陽に席を譲って朝が訪れる・・・

という有名な一節を目の当たりに

光を弱めながら彼方へと去っていく月に代わり

東から差し込む朝日が

富士の雪肌を紅色に染めてゆきます。

赤富士とは、夏の朝に富士の山肌が赤褐色に染まること。

紅富士とは、真冬の雪をかぶった富士の山肌が紅に染まること。

その違いを初めて知りました。

富士五湖の中で一番富士山に近いといわれる

山中湖でながめた雄大な富士の景色は、

これからの暮らし方や

仕事に対する姿勢を

静かに諭すかのように感じられました・・・。

2015年12月29日 up date

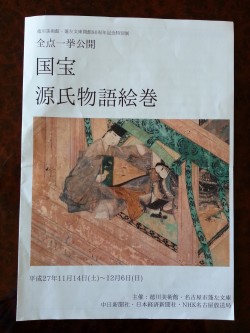

その55「国宝 源氏物語絵巻」徳川美術館

名古屋の徳川美術館が開館八十周年をむかえ

その記念行事として、国宝「源氏物語絵巻」が全巻公開されました。

私は和装に身を包み

品川駅より新幹線に乗り込み名古屋へと向かいます。

公開初日にあわせ、

美術館敷地に名古屋城などから移築された茶室では、

美術館協賛のもと川瀬敏郎先生の花会が14・15日にわたり開催されたのです。

ほどなくして降りたった名古屋駅は、

再開発の活気に満ち満ち、多くの人が行きかっておりました。

紫式部が著した「源氏物語」は、

成立当初から絵画化されてきたと伝えられますが

このたび公開された絵巻は

12世紀前半に白河院・鳥羽院を中心とする宮廷サロンで

製作されたもっとも時代をまとった絵巻です。

その修復にあたる過程も垣間見れる本展は

じつに見ごたえのある展覧会となりました。

上から覗き込むように描かれた構図は

秘め事を垣間見るようにも感じられます。

そして何よりも心に残ったのは

光源氏が誕生したわが子を抱く「柏木」の巻でした。

絵の奥に赤子を抱く光源氏、手前には年の離れた正妻・女三宮がおりますが

彼女は14歳であどけない少女のまま、

父親のような源氏の元に嫁ぎました。

が、やがて忍んできた“柏木(かしわぎ)”という青年との密通により

不義の子を身ごもってしまいます。

やがてその秘密は源氏の知るところとなり、

罪の重さに耐えかねた柏木の死や、

自らの苦悩から男の子を出産した後に若くして出家の道を選ぶのでした。

こうして不幸にも不義の子を

自分の子供として抱くことになった源氏の君ですが、

この事実はかつて己が犯した罪を再現するものだったのです。

源氏は若き頃、

実父の后である“藤壺の君”に恋した末、

不義の子を産ませてしまいます。

彼の脳裏には、

わが子と疑わず赤子を抱き上げ喜ぶ父の顔が浮かんできたことでしょう。

罪の報いをこうしたかたちで現実に受け、

彼の心は複雑に揺れ動くのでした。

何とも臨場感あふれるこの場面ですが、

その修復前のエックス線画像から

赤子の両手が源氏の頬へと伸ばされていたことを知ります。

何も知らずに手を伸ばすその無邪気さが

悲しくもあり切なくもあり

私は一瞬にして絵巻のなかへと引き込まれていきます。

また、川瀬先生の曇りのない花を拝見した後だったからでしょうか。

本物の発するオーラの強さに感じ入り

本物に触れる大切さを改めて思うのでした。

日帰りの短い名古屋でのひとときでしたが

心満たされた一日を過ごした余韻にひたりながら帰途へと着いたのです。

※徳川美術館・蓬左文庫開館八十周年記念特別行事

・「国宝 源氏物語絵巻展」

・川瀬敏郎「花会」 餘芳軒・山ノ茶屋・心空庵にて

12世紀に製作されたといわれる国宝源氏物語絵巻を修復、全巻展示。

園内茶室にて美術館協賛のもと川瀬先生の花会が執り行われました。

2015年12月29日 up date

その54「日本の香り事始め 2 ~くゆらす~」

2015年12月25日

『日本の香り事始め』 供える

くゆらす

飾る

清める

身に纏う

その弐 ~「くゆらす」~

~源氏物語・梅枝の巻~

「源氏物語」の「梅枝の巻」には、

源氏の娘である明石の姫君が東宮に入内することとなり、

持参させるための薫物の調合を

四人の女性たちに競わせるという話が綴られています。

平安時代の香りの主流は

「練り香」と呼ばれるものでした。

渡来ものの様々な香料を粉末にして調合する練り香は、

微妙な匙加減で香りに変化が生じます。

平安貴族にとって優れた薫物をくゆらすことは、

香りを聞いたその一瞬で

その方の身分から人格・教養までを表現してしまうほどに重要なことだったため、

人々は優れた香の調合にいそしんでいました。

この薫物合わせに参加した四人の女性たちは、

それぞれの人となりを表すかのような香を調合し

源氏の君を喜ばせます。

朝顔斎院・・・女同士の嫉妬に巻き込まれるのを避け、

最後まで源氏の愛を拒み続けた“朝顔斎院”は、

もっとも格の高い「黒方(くろほう)」を

じつに趣きある伝統的な香りに仕上げました。

フォーマルで正統といえるその芳香は、

高貴な生まれに育った

芯の強い朝顔斎院にふさわしいといえるかもしれません。

紫の上・・・“紫の上”の調合した「梅花(ばいか)」は、

梅の花になぞられた華やかな仕上がりとなりました。

作者である紫式部は、

源氏の寵愛を誰よりも受けたといわれる紫の上に、

当時もっともモダンで注目に値する梅の香をつくらせ

美しいこの花にふさわしい女性であることをしめしたのでしょう。

花散里・・・また、すべてにおいて控えめに、

源氏をジッと待ち優しく迎える女性“花散里の御方”は、

夏のしめやかなる香り「荷葉(かよう)」を調合しました。

荷葉とは蓮の葉のことで、

夏の厳しい暑さの中、涼やかさを印象づける芳香です。

その調合にある“安息香”の処方によって

スッとした清涼感漂うしめやかな香りに仕上がるのです。

明石の御方・・・そして四人目の女性“明石の御方”は、

いったいどのような香を作られたのでしょう?

じつは姫君の実母である彼女は、

源氏が須磨に隠遁している時に知り合ったお方で、

生まれた女の子とともに京へと呼び寄せられました。

源氏は娘を高い地位の方へ嫁がせようと考えましたが、

それには母親である明石の御方よりも高貴な後立が必要なため、

姫君の養育を紫の上に託することにするのでした。

愛するわが子を手放さなければならない明石の御方、

子を欲しいと思うものの授からず

他の女性との子を育てることになった紫の上。

双方にとり胸を痛める現実でしたが、

姫君の愛らしいまなざしに紫の上の嫉妬もおさまり、

やがて母となる喜びを感じるのでした。

明石の御方は、

練り香の代表とされる“六種(むくさ)の薫物”を調合することを控え、

衣に焚きしめる薫衣香(くのえこう)をつくります。

その行為には、

他の姫君たちよりも劣っている自分の身分を考え

競い合うことを避けた彼女の賢さと奥ゆかしさが感じ取れるでしょう。

源氏の君は薫物合わせの判定を

優れた趣味人である蛍兵部卿宮(ほたるひょうぶきょうのみや)に、

和歌を用いて依頼します。

「君ならで 誰かに見せむ 梅の花 色をも香をも 知る人ぞ知る」

紀友則「古今和歌集」

~あなたの他に誰に見せよというのでしょうか。

梅の花の素晴らしさを知るお方は、

あなたをおいて他にいないのです。~

「知る人にあらずや」

~私は知る人ではありませんがね~

と、蛍宮もまた和歌になぞられ返事をするのでした。

源氏の屋敷で行われた風流な薫物合わせの結果は、

どれも優劣しかねるほどに優れたものである

という蛍宮の判定がくだされ、

和やかなままに終わりをむかえます。

こうして源氏の姫君が帝へと入内したのち、

紫の上はこれ以後の後見人に明石の御方をたて、

ふたたび実の母子がともに暮らす時が訪れることになるのでした。

薫物合わせも終わり、

月の出とともにお酒が運ばれてきました。

寝殿の中は様々な薫香の香りに満ち満ち、

雨上がりの柔らかい風にのって

庭に咲く紅梅の清らかな芳香がしとやかに流れ込み、

何ともいいようもないほど雅な夕暮れとなりました。

親しき仲の楽しい宴も終り、

夜明けに帰るため席を立った蛍宮に、

源氏は直衣一揃いと香の壺を二つ土産として宮の牛車へと届けさせます。

「花の香を えならぬ袖に うつしても

ことあやまりと 妹やとがめむ」

~こんなに麗しい梅の香りを袖にうつして帰りましたら、

どこの女君と過ちを犯したのかと、

妻にとがめられることでしょう。~

と、礼を和歌をしたためた蛍宮に対し、

「随分、恐妻家なのですね」と笑う源氏は

使いの者に返歌をたくします。

「めづらしと ふるさと人も 待ちぞ見ん

花の錦を 着て帰る君」

~珍しいことと家の人も待ち受けて見ることでしょう。

梅の花の錦を着て帰られる貴方さまを~

春まだ浅い二月十日、

清らかな薫物や庭に咲き競う梅の花の香りに包まれた一日が

こうして終わりを告げるのでした。

しかし実はこの時、

蛍宮は長年連れ添った北の方を亡くされたあとで

帰っても迎えてくれる妻はいなかったのです。

その寂しい心情を覆い隠して歌にした宮に対し、

源氏もまた彼の心に思いを馳せつつ歌をおくったのでした。

ともに風雅を愛する男たちの、

知的な交流がみてとれるでしょう。

「源氏物語」は多くの登場人物とともに

それぞれの多様な人生模様が描かれていますが、

作者”紫式部“はそれらの場面を具体的な言葉で表現するだけでなく、

じつに効果的に香りをくゆらせ

より情感豊かに言わんとしていることを伝えているのです・・・。

2015年12月25日 up date

その53「日本の香り事始め 1 ~供える~」

2015年11月

『日本の香り事始め』 供える

くゆらす

飾る

清める

身に纏う

『日本の香り事始め』 ~その壱「供える」~

日本は古来より

中国や朝鮮などアジア諸国の文化を取り入れてきましたが、

その中でもとくに大きな影響を受けたのが

“仏教の伝来”でしょう。

そして、このできごとが

日本に“香りの文化”を根付かせることにつながっていきます。

香木が生育しない日本において

生まれてはじめて嗅ぐ沈香や白檀の香りは、

なんとも神秘的で経験したことのない陶酔感へと誘うものでした

~ 仏教の伝来と香 ~

まだ日本という国名はなく

「倭の国」と呼ばれていた時代、

海を渡ってきた異国からの使者が、

飛鳥の地の天皇のもとへと訪れます。

「・・・欽明天皇7年(538年)

百済の聖明王の使いで訪れた使者が

天皇に

金堂の釈迦如来像一体と経典数巻・仏具などを献上した・・・」

果たしてこの瞬間より、

日本という国に

仏教という教えが根付いていくことになるのでした。

仏教の生まれた国 “インド”は

大変に暑さが厳しい国として知られていますが、

住まいを清潔に保ち自身の体臭を消すために

殺菌作用のある香料を用いる風習がありました。

もともと多くの芳香植物に恵まれた土地柄もあり、

紀元前6世紀頃にお生まれになった

お釈迦様の時代以前から

香の使用は欠かせないものとなっていったのでしょう。

故に日本への仏教の伝来は、

インドで培われてきた香料の伝来でもあり

日本人は今まで触れたことのなかった香りの世界を体験することになったのです。

~ 香木の漂着と聖徳太子 ~

日本最古の歴史書「日本書紀」や

聖徳太子の生涯をまとめた「聖徳太子伝暦」には、

このようなお話が記されています。

「・・・推古天皇3年(595年)春、

土佐の沖合いに毎夜、雷鳴とともに大きな光が現れました。

それから30日を過ぎた頃、

淡路島の岸辺に2メートル以上もの大木が漂着するのでした。

島民がそれを薪としてかまどにくべたところ、

なんともいえず高貴な香りが立ち上り

驚き朝廷へと献上します。

この不思議な大木をご覧になった聖徳太子は、

すぐさま“これこそ沈水香というものなり”と

大いに喜び、

この香木で仏像を刻み吉野の寺に安置するのですが、

それはときおり光を放ったとわれます・・・」

この記述は、

日本に香木が伝来したことを伝える最初の記録といわれています。

そもそも“香木”を産するのは

主に東南アジアの熱帯雨林地域の国々で、

日本では生育することができないものでした。

香木の原木は

ジンチョウゲ科の常緑喬木で、

傷つくなどの何らかの要因によってある部分に菌が寄生、

さらにその部分を修復するかのように樹脂が分泌・沈着し

時間の経過とともに熟成が進んだ結果、

大変に貴重な香木となるのです。

香木は分泌された樹脂の重みによって比重がかさむため、

その昔よく木が枯れて倒れ水中に沈んだ状態で発見されました。

そのために “沈む香木”、“沈水香”、”沈香“と

呼ばれるようになっていったのです。

淡路島に漂着した香木は、

嵐に合って難破した

南方船の積荷のひとつだったかもしれません。

仏教の伝来と共に

儀式に用いる香の知識を得ていた聖徳太子は

この漂着を神が与えた瑞兆ととらえ、

その後さらに日本での仏教の普及に力を注いでいくのでした。

それでは仏教の世界でどの様に香りが用いられているか

「十種供養」と呼ばれる供養の方法からみていくことにしましょう。

十種供養

華 ・ 香 ・ 瓔珞(ようらく) ・ 抹香

塗香(ずこう) ・ 焼香 ・ 幡蓋(ばんがい)

衣服 ・ 伎楽(ぎがく) ・ 合掌

以上が法華経の十種供養の項目ですが、

そのうちなんと4つに香りがかかわっています。

仏教でいう供養とは、

私たちが良く知っている焼香などのように

仏前に香をたむけることのほか、

花などの美しい供え物をすること、

お寺に瓔珞(ようらく・仏の身を飾る装身具)や

幡蓋(ばんがい・仏堂を飾る装飾)を奉納すること、

また伎楽など舞踊劇を捧げることも供養のひとつとして数えられました。

仏教は信仰だけでなく

建築から彫刻・工芸そして音楽や舞踊など、

当時最先端だったあらゆる芸術と関わっていたのです。

なかでも仏前に良い香りを漂わせることは

非常に大切なことで、

香りは心を鎮め神仏との特別な交流の場をつくりだすものでした。

香料のもつ抗菌作用や昂進鎮静作用によって、

仏前は清らかになり

儀式は厳かな雰囲気へと変化していったのでしょう。

私たちは、現在亡くなられた人を慰問するとき

“香典”としてお金を包んで行きますが、

古代インドでは死者の弔いに使用する

“香”そのものを参列者が持参していくというのが本来の習わしでした。

仏陀が荼毘にふされる際には

じつに大量の白檀が用いられたと伝えられますが、

現在でも火葬のおりには香木が焚かれます。

豊かな者は薪として

貧しいものは少量の白檀片が投じられ、

死者の魂は神々が喜ぶ香りと共に

ガンジス川の流れにのって来世へとむかうのでしょう。

仏前では、

焼香や線香などが故人に対してたむけられますが、

材料となる白檀には

非常に高い殺菌力があり毒を消す力が秘められているのです。

~ 香染めの袈裟 ~

最後に僧侶が身につける袈裟のお話をしましょう。

もともと袈裟とは、

香料で染めた”香染め“の香衣が本来の形でした。

古くは木蘭(もくらん)という

香る樹の皮で染めていましたが、

次第に丁子を煮出して染めたものを香染めというようになります。

香染めは鈍い黄褐色で

僧侶の袈裟として紫についで位の高いものでした。

京都の知恩院では、

12月の“お身拭い式”の行事で

“香染めの羽二重”の布を用い

御尊像である法然上人の像を拭い清めるのです。

※このように仏教の世界は

香りに彩られているといっても過言ではないでしょう。

奈良に都があった飛鳥時代は、

こうした新しい教えや香りの文化が

日本に根をおろしたといえる時代だったのです。

2015年11月18日 up date

その52「ご挨拶・宮沢敏子」

2015年11月 皆様へのご挨拶

忙しく通り過ぎる日々の暮らしの中、

『香り花房(かおりはなふさ)』では

1992年より“香りのある暮らし”を提案し

教室を開催してきました。

自然の植物がその身に具えた芳香には、

人々の暮らしを豊かにする

優しさと効能があふれているのです。

自然の素材を集めて作る季節のポプリ、

キッチンや寝室など

様々な生活のシーンで活躍するフレグランス、

眼にも楽しい香る装飾飾りなど

オリジナルなデザインにこだわった

手作りの世界をお伝えしています。

やがて年月を重ねるうち、

視線は自分が生まれ育った日本へと向けられていきました。

山河豊かに四季美しい日本人の暮らしは、

常に自然とともにあったといえるでしょう。

巡りくる季節に思いをよせて、

先人たちが積み上げてきた伝統を大切に

日本人の暮らしに沿った香りそして

室礼のあり方を提案できたらと思うようになっていったのです。

ゆっくりとしたテンポですが

創作を積み重ねてきた結果、

2011年には『日本の香り物語』八坂書房という本を出版、

そして今もなお

当初の思いは尽きることがなく

これからも研究心と深い愛情をもって関わっていきたいと思っています。

そして何よりも

皆様の生活をより豊かにする お手伝いができますことを

心より願っております。

香り文化研究所

「香り花房・かおりはなふさ」 主宰 宮沢敏子

2015年11月17日 up date