香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

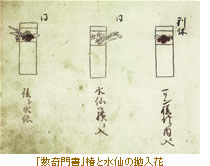

その46「花を飾るということ 5 “桃山時代・投げ入れ”」

2015年6月12日

桃山時代 ~投げ入れ~

“千利休”が

“侘び”の世界である茶の湯に取り入れたのは、

「投げ入れ」という実に簡素な花の姿でした。

投げ入れの花は、

身分を取り去ることから始まる「侘茶」の世界において

もっともふさわしいものであると同時に、

“美”というものの定義に新しい価値観を提示することになります。

千利休(1522~1591)・・・『一点の花を確立』

茶室という小さな空間は、

自らの内面と向き合う場でもありました。

にじり口から身を低くして席入りし、

スッと視線を上げた先に飛び込んでくる一輪の椿。

人はその瞬間、

張り詰めた緊張感と装飾を超えた“真の美”を発見したことでしょう。

一輪の花のみで

すべてのことを表現しきったといえる利休の代表的「投げ入れ」の形です。

さらに、千利休の花にまつわる逸話を紹介しておきましょう。

✤ 竹筒の花入「園城寺(おんじょうじ)」

草花の運搬のために用いられていた竹筒を、

茶席の花入として応用したのは、

利休の師である

紹鴎(じょうおう)でした。

1590年、秀吉の小田原出陣に同行した利休は、

自ら韮山の竹を切り、

その頂に輪を残して窓を開けた花入を作ります。

正面にある雪われの二筋を

園城寺の割れ鐘にみたて名づけられたこの花入は、

単なる竹筒を

完成度の高い造形作品として昇華させることとなり、

後世の竹花入れの基本的スタイルとなりました。

現在、上野の国立博物館に収蔵されているこの花入れを見ると、

想像よりもガッシリと太く、

利休が斧で切り出す際の力強さを感じることができるでしょう。

✤ 紅梅の花

ある時、天下人秀吉は、

大きな金の鉢と一枝の紅梅を利休に差出し

「花仕れ」と命じます。

果たして居士はどの様な花を生けたのでしょうか。

彼は大きな鉢に水をたたえた後、

清らかに咲いた梅の花を水中へと掻き落とすという

独創的な発想で花を生け、

秀吉を驚嘆させるのでした。

✤ 古銅鶴首花入「鶴一声(つるのひとこえ)」

この細く長い鶴首形の器は、

底に波寿文の高台がつき、

格調たかい古銅の花入として伝えられています。

利休はこの器を床に置いて

なみなみと水のみを湛え、

究極とも言える茶席の花とするのでした。

このように器に水だけをなみなみと張った

という記録が、利休の茶会記に6回記録されてます。

生命の源である水の命をめでることこそ、

彼の打ちたてた「投げ入れ」の美学を象徴しているのでしょう。

通俗的な観念にとらわれず、

次から次へと常識を打破していった千利休。

しかしながら、

彼には切腹という最期が待ち受けていたのです。

利休のなしえた新しい価値観の確立には、

権力に対して信念を曲げない気骨の精神が感じられ、

そうした厳しさが茶の湯や花の美学に反映されて

私たちをとりこにするのでしょう。

「花は野にあるように・・・」

そう茶席の花を説いた利休ですが、

自然を人間の手で表現することほど難しいことはありません。

見る人にあの自然の清らかさや抱擁力を思い起こさせ、

心に入り込む花を生けるには、

定まった生き方の美学なくしては生まれないことなのでしょう。

「投げ入れ」とは、

見向きもされない野菜の花にすぎなかった菜の花を、

茶席の花に用いた利休のように、

“草”に見える花の中に“真”が隠れていることを伝える花なのです。

江戸時代 ~生け花の隆盛~

江戸時代にはいり、

商人の経済力の成長を背景に

“茶の湯・香道・生け花”などの芸事が民衆にまで広まっていくようになります。

「生け花」の世界では

数々の流派が誕生し、まさに隆盛の時代を迎えたといえるでしょう。

室町時代に起こった神へとむかう正統派の花「立花」と、

茶の湯から生まれた草庵の花「投げ入れ」は、

その伝統を踏まえた上で新たに発展していきました。

現代では、

たしなみのひとつとして多くの女性が「生け花」を学んでいますが、

その昔は男性の世界であったことをご存知でしょうか。

花に対してことのほか熱中していた後水尾天皇は、

寛永6年じつに33回もの「立花会」を催しています。

中でも7月に開催された「七夕大立花会」は、

僧侶である2代目池坊専好の指導・採評のもと、

49人もの出瓶でおこなわれました。

この会が画期的なものだった訳は、

天皇みずからの花会ながら、

身分階級を越えた人選がなされたことでした。

身分制度の根強い時代に、

己の出生に関係なく実力でのし上がる事のできる数少ない道筋に

「生け花」が台頭してきたのです。

公家から僧侶そして町人、

さらに日本の農村にまでも

「花を生ける行為」は普及していきました。

男達は、

畑仕事や山への帰りに花材となる草や花木を採って集まり、

法恩講や青年団の集まりなどで花の稽古を行うのでした。

村人の手よって

お寺の本堂に立派な立花を生けこむことも、

常として行われていたようです。

やがて家元制度が生まれ

階級というシステムの発展と共に、

さらなる急速な広がりを見せた「生け花」は、

次第に女性のたしなみとして

庶民の間に浸透していくことになります。

今では考えられないほどに、

女性が社会で認められることの難しかった時代において、

生け花の世界は数少ない女性の表現の場となっていったのでした・・・。

※時代を追って、

祖先の花に対する扱いの歴史をみてきました。

「花を飾る」というその行為は、

祈りであり喜びであり、

時に表現でもありました。

常に私たち人間のそばに寄り添い、

語らずして何事かを諭してくれる、

その声なき草花の思いに、

これからも人は魅了され続けていくのでしょう・・・。

2015年06月13日 up date

その45 「軽井沢・南ヶ丘倶楽部 春の茶会」

2015年5月17日

軽井沢でのお茶会の誘いを受けたとき

その距離の遠さに迷っておりました。

でも思い切って参加してみれば、

東京から新幹線で1時間あまりというあまりの近さに

心配は全く必要なかった

と 楽しかった思い出ばかりが頭に浮かんできます。

この写真は、 一席めの茶室である

広間を囲む廊下の様子。

上質な木のぬくもりと

和紙と畳で構成された日本建築の粋(すい)ともいえる空間が

じつに心地よいですね。

お茶会に伺うと、

記憶に遠くなった素晴らしい空間に出会えることがあり

それもまた楽しみのひとつといえるでしょう。

今回の会場は軽井沢の駅から車で5分ほどの

「南ヶ丘倶楽部」

五月の軽井沢は、まさに新緑の最中。

どこをながめても芽吹いた若葉が目にやさしく

爽やかにふりそそぐ光に包まれて

そよそよと緑色の風が吹き抜けていきます。

当地の建築は中村晶生先生の設計なるもの。

数寄屋建築の第一人者である先生は、

広間と立礼の茶室のほか

豊臣秀吉が築いた大阪城下の屋敷に

千利休が設けたといわれる

幻の”深三畳台目の茶室”(三畳敷に点前畳のついた間取り)を

僅かな資料から推測しこの地に復元されました。

大阪夏の陣にて消失してしまったこの茶室は、

中村先生の四十年に及ぶ研究をへて

三八四年ぶりに”大庵(だいあん)”と銘名され

軽井沢の地に姿をあらわしたのです。

茶室とは、実に不思議な空間です。

とくに草庵といわれる小さな茶室に赴くと

自然と呼吸は整えられ

内なる精神へと心が研ぎ澄まされていくのを感じます。

木材や竹・藁そして和紙に土壁、

イグサで編まれた畳など

自然の素朴な素材で構成され

薄暗い必要最低限の採光で設えられた草庵は、

ときに女性の子宮にもたとえられ

居住まる人々の心を

原点へと回帰させるかのような 不思議な力をもっているのです。

夢のようなお話しですが、

いつの日か自分の茶室を持てる幸運に恵まれたならば、

三畳ほどの小さな空間に

ソッと座り静かに瞑想していたいもの

と 思い描いては楽しんでいるのです ♥♥

2015年05月21日 up date

その44 「花を飾るということ 4 ”室町時代・立花(たてはな)”」

室町時代 ~立花(たてはな)~

平安貴族が西方浄土に憧れて造らせた「仏間」は、

室町から桃山時代にかけて

「書院造りの床の間」へと変化していきました。

そしてこの神聖な場所には、

格の高い花が生けられるようになります。

‶立花″とは

”花をたてる“と書くように、

天へとまっすぐに垂直に伸びるシン(真・心)の花がすえられ、

神の宿る床の間を飾るにふさわしい「正統派の花の姿」といえるでしょう。

花入れには品格ある胡銅や青磁の器がもちいられ、

無限なる宇宙を感じさせる空間が成立します。

1380年6月9日

この日、二条良基邸にて

記録にのこる日本始めての「花会」が催されました。

この会は、花の名手とされる公卿と数名の僧侶を加えた24名が

12人ずつに分かれて花を生け、

その優劣を競うというものでした。

このように花を立てるという新しい芸術が注目されていく中、

仏事に花を楽しむという

「七夕法楽の花会(たなばたほうらくのはなかい)」が、

公家将軍家において

盛んに開催されるようになっていきます。

そして次第に、

一年をとおして時節の花を殿中に飾るということが

恒例となっていくのでした。

将軍家の所蔵する唐物を管理し花を生けるのは、

京都の六角堂頂法寺の僧である池坊専慶(いけのぼうせんけい)

や文阿弥(もんあみ)など花の名手たちに任されました。

こうして、

さらに進化していく桃山文化の華麗な建築に合わせるかのように、

「立花」の様式は堂々とした装飾性を強めていきます。

「花を生ける」という文化は、

中国における文人のたしなみであった挿花と、

宗教的意味合いのある供え花を基とし、

日本人の精神的な美意識を表す場を得たことで発展し、

権力者の庇護のもと、

この室町の時代に根を下ろしたといえるでしょう。

2015年05月18日 up date

その43 「花を飾るということ 3 ”平安・王朝人の花” 」

平安時代 ~王朝人の花~

「 勾欄(こうらん)のもとに あおき瓶(かめ)のおほきなるをすえて

桜のいみじうおもしろき枝の 五尺ばかりなるを、

いと多くさしたれば、 勾欄の外まで 咲きこぼれたる 」

「枕草子」清少納言

王朝文化が隆盛した平安時代、

まだ日本には室内に花を生けるという習慣があまりありませんでした。

季節に咲き競う花々は身近のいたるところあり、

あえて飾る必要がなかったのかもしれません。

季節の移り変わりの風情を楽しんだ人々は、

野に出て山の風に当たり、

揺れる草花を眺め・触れ・摘んでは

歌を詠む題材としました。

そしてこの頃より、

植物が暮らしの内部へと取り込まれていきます。

「前栽(せんざい)」とは、

庭先に四季の草花を植えることですが、

このような仕立てが風流人の間で流行していきました。

上記「枕草子」二十三段の一節は、

日本人が暮らしの中で

始めて花を生けた記述といわれています。

あらゆるものを観察の対象とした清少納言ですが、

花に対する思いはことのほか深かったことでしょう。

“室内から張り出した欄干に

大きな青磁の壺を置き、

1.5メートルもある桜の大枝を

こぼれるようにさした様は、

なんとも好ましいものである”

と、桜の花の華やかさを

部屋の外に広がる風景とともに眺め、

良きものなりと語っています。

五節供

中国との交流が盛んになるにつれ、

多くの唐風文化を吸収してきた日本ですが、

平安時代にはいると

「五節句」の行事が宮中で盛んに行われるようになっていきます。

一月七日(人日・じんじつ)

野に出て七種の菜を摘み、羹(あつもの・吸い物)にして食し、

年中の邪気をはらう儀式

三月三日(上巳・じょうし)

災いをもたらす悪気をはらうため、

水に人形(ひとかた)を流したり、

邪気をはらうとされる

桃の枝を瓶に挿すなどして飾ります

五月五日(端午・たんご)

宮中でおこなわれる儀式にあたり、

参列する貴族は菖蒲を鬘に挿して出向き、

朝廷より菖蒲の薬玉を賜ります

薬玉とは、

邪気を祓うために作られるお飾りで、

蓬の葉を菖蒲で丸く包み、

秋の菊の節供まで寝台の柱に吊り下げておきます

七月七日(七夕・しちえ)

牽牛星が天の川を渡り一年に一度、

織姫星に会うという中国の伝説が、

日本の棚織り姫の信仰と交じり合いできた星祭り

夜空を眺めて梶の葉に歌をよんだり、

庭に並べた棚にお供えをし、

五色の糸を張るなどして、

機織や手芸の上達を祈ります

九月九日(重陽・ちょうよう)

九という陽の数字が二つ並ぶおめでたい日

今を盛りとして咲き競う菊花を飾り、

花びらを浮かべた菊酒を飲み、

綿を被せて一晩置いた菊の露で肌をぬぐう

などして長寿を祈ります。

奈良時代にもたらされた菊の花は、

中国では梅・竹・蘭と共に四君子として敬われていました

挿花(かざし)

頭髪または冠にさした花枝を“挿花”といいます。

“野に咲く季節の花を身につける”

というこの美しい行為は、

はるか古代から行われてきました。

宮中では奈良時代から冠に生花を挿していましたが、

次第に布や金属でできた造花も用いられるようになっていきます。

那智の滝で有名な和歌山県「熊野速玉大社」には、

14種30枝の挿頭華(国宝)

が伝えられており、

それらはツツジや松・椰をかたどりつくられています。

この挿花が、後世の「かんざし飾り」へと繋がっていくのですね。

「 ももしきの 大宮人は いとまあれや

桜さざして 今日も暮しつ 」

「新古今和歌集」 山部赤人

2015年05月18日 up date

その42 「花を飾るということ 2 ”飛鳥奈良時代・散華”」

2015年4月10日

~花を飾るということ~ 飛鳥奈良時代・散華(さんげ)

538年、百済より日本へ仏教の教えが伝来しました。

この出来事により

自然の中に見出されてきた人々の信仰の対象が

眼に見えるものとして具現化されていくことになります。

553年「日本書紀」に、日本最古の仏像制作の記録が残されています。

さらに607年には法隆寺が創建され、

752年には東大寺の大仏開眼供養が執り行われました。

それまで日本では、

身近に咲き乱れる植物を切り取り飾るという習慣があまりありませんでしたが、

こうして寺院に安置された神々しい仏像を前に

“美しい花をたむけると”いう行為が定着していきます。

「一花を以て一仏に散ぜば 花に因よりて尽く 弥陀を見ることを得ん」

と、仏典に説かれているように、

様々な儀式において献花がおこなわれるようになりました。

「散華(さんげ)」というならわしも

“お釈迦様がお生まれになったとき

インドの神々が喜んで空から花を降らせた”

という故事に基づいておこなわれます。

散華は

奈良の東大寺や唐招提寺、薬師寺などの重要な法会のおりには欠かせない習いで

普通は紙製の花であることが多いのですが、

椿の寺として有名な京都東山の法然院では、

本尊である阿弥陀如来坐像の前に

季節にあわせた菊・椿・つつじ・紫陽花・槿などの生花が散華されます。

放射状に捧げられた美しい花々は、

臨終の際に西方浄土より迎えに来るという二十五菩薩をあらわしており、

一年一日も休まずにおこなわれています。

哲学の道から脇にすこし登ったところにあるこのお寺は、

文豪谷崎潤一郎氏のお墓もありますのでぜひ立ち寄ってみて下さい。

樹齢三百年の椿の花が地に落ちるのを惜しむ心から始まった、

といわれる散華の様子を見ることができるでしょう。

2015年04月10日 up date