香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

その27 「杜若(かきつばた)の結び文」

2014年 6月18日

今年は、菖蒲に縁の深い年なのでしょうか。

5月に行われた根津美術館でのお茶会では、

ちょうど年一回の尾形光琳 / 燕子花図屏風展示と重なり

素晴らしい作品を堪能できました。

『 燕子花図屏風 』左隻

尾形光琳 筆 / 18世紀 根津美術館蔵

6月には、国の重要文化財に指定されている姫路の永富家で

満開のあやめに包まれた茶会 ”あやめ会” に参加。

そしてお教室でも二点の杜若の作品を製作しました。

一つ目の作品は「杜若の結び文」です。

美しい色合いの薄絹で花びらを一枚ずつ縫い上げ

雅びなカキツバタのお花に仕上げました。

当初は茎の部分に袋をそなえた花香袋にする予定でしたが

この花のスゥーとした直線的な美しさが損なわれてしまうようで

試作を何度も繰り返すことになります。

私の抱くカキツバタとは、

縞の着物の衿をグッと抜き背筋をS字にしならせて振り返る

なんとも粋でカッコ良い女性のイメージなのです。

そしてようやく仕上がったのが、今回の作品です。

まっすぐにのびる三枚の細葉にひと枝の青かえでをそえ、

根元には薄様の和紙に香をしのばせた文を結び仕上げました。

初夏の涼しげな風が優しく吹き抜けていくのを感じませんか?

香には5月中旬から6月初にかけて出回る

青山椒の実を桂皮や丁子などと合わせて調合します。

その香りは何とも清々しく

カキツバタ ・ 青山椒 ・ 青かえで

と、季節を同じくするモノ同士たいへん相性の良い組み合わせとなりました。

「結び文」とは古来の手紙の様式で、とくに恋文などに使われたものです。

それでは、結び文について少しお話を致しましょう。

折り枝の結び文

平安時代、ひとびとは季節をいろどる花や木の枝を手折り

贈り物や手紙に添えて届ける風習がありました。

手紙は通常、和歌という形で交わされます。

寝殿造りの屋敷の中で女御に守られるように暮らす姫君に恋する公達にとって、

相手のことを知る唯一ともいえる方法が文を交わすことでした。

愛しいと思う心をより印象的に伝えるためには、

巧みな和歌の力量はもとより、

文字の美しさ、墨の色、紙の質や色合い、

そして焚きしめる香から添える枝の趣向まで、

手紙にはさまざまな要素が要求されたのです。

折り枝(添え枝)

一輪の花を愛する女性に捧げるというロマンティックな行為は、

西洋を問わず太古の昔から絶えることなくおこなわれてきたことでしょう。

情感深く繊細な感情をもって暮らしていた王朝の貴族たちは、

一片の文にあらゆる美意識を盛り込めました。

そのひとつが文に添える折り枝だったのです。

源氏物語絵「初音」

光源氏の娘”明石の姫君”のもとに

離れて暮らす実母”明石の上”から新年にふさわしい五葉の松に

作り物のうぐいすが添えられた文が届きます。

「 年月を まつにひかれて ふる人に 今日うぐいすの 初音きかせよ 」

※長い年月を待ち続けて暮らしたきました老いた母に、

うぐいすの初音(元旦の姫のお言葉)を聞かせてください。

当時はこのように、文に季節の花などを添えて贈ることが習わしでした。

「源氏物語」には、梅・桜・藤・橘・玉笹・常夏(なでしこ)・朝顔・菊・りんどう・紅葉など様々な折り枝が場面を彩ります。

また、「源氏物語」より50年ほど前に書かれた

「宇津保(うつぼ)物語」には、

じつに面白い折り枝が登場したいへん興味をそそられますのでご紹介しましょう。

「宇津保物語」

この物語は、竹取物語と同様にフィクションで構成された長編物語です。

天からさずかった琴を子孫へと伝承する一族の数奇な運命を背景に、

王朝人の華やかな恋模様が繰り広げられていきます。

中でも求婚者が絶えない美しい姫君”貴宮(あてみや)”のもとには、

恋焦がれる公達たちより工夫をこらした様々な文が届けられるのでした。

①菊は花も葉も幹も品があり素晴らしい、露に濡れた菊をおし折り書き付ける

「 匂い増す 露しおかずば 菊の花 見る人深く もの思はましや 」

※一層香りを増す露がなかったならば、

美しい菊の花(貴宮)と出会っても深く心惹かれずにすんだでしょうに・・・。

②五月五日に菖蒲の長く白い根を添えて

「 涙川 水際(みぎは)の あやめ引く時は 人知れぬ ねのあらはるるかな 」

※あなたを恋い慕う涙の川の水際のあやめを引いたならば、

人知れず秘めていました”ね”(菖蒲の根と涙する時の泣く音)が

あらわになってしまいました。

時はまさに端午の節句、

この日人々は菖蒲の葉で軒を葺き、

菖蒲の根の長さを競う根合わせなどの遊びに興じるのでした。

③おもしろき藤花の巻き付いた松の枝を折り、花びらにしたためる

「 奥山に いく世経るぬらん 藤の花 隠れて深き 色をだに見で 」

※この藤は果たしてこの奥山にどれほど長い年月を過ごしていたのでしょう。

密かに咲いた藤花の深い色合い(私の思い)さえ知らずに・・・。

宇津保物語には、このように植物に直接和歌をしたためるが登場します。

蓮やススキの葉に書く事は可能かもしれませんが、

桜や藤の花びらに書き付けることはフィクションゆえの趣ある描写といえるでしょう。

④雁の子(卵)に書きつく

「 卵(かひ)のうちに 命こめたる 雁の子は 君が宿にて かへらざんなん 」

※殻の中に命をこめている雁の子(あなたの幼い頃から想いを寄せていた私)ゆえ、

孵りたくないのです(あなたのお側にいたいのです)。

また、宇津保物語ならではのユニークな文の形も登場します。

5 栗を見たまえば、中を割て身を取りて、

檜皮色(ひはだ色・黒みかかった蘇芳色)の色紙にかく書きて入れたり

「 行くとても 跡を留めし 道なれど ふみすぐる世を 見るが悲しさ 」

※去っていかれるとしても、

来ればお立ち寄りになってくださったのに、

そのまま過ぎて行かれるなど悲しくてなりません。

夫の訪問が久しく途絶えている妻が、寂しさを息子に嘆く歌です。

この物語では、

栗・橘・柑子の実をくり抜いて中に文を入れて投げるという

他にはみられない独特の表現がなされているのがとても面白いところですね。

紫式部は、未熟ながら自由に満ち溢れた「宇津保物語」を参考にして

「源氏物語」という完成された長編小説を生み出したと言われています。

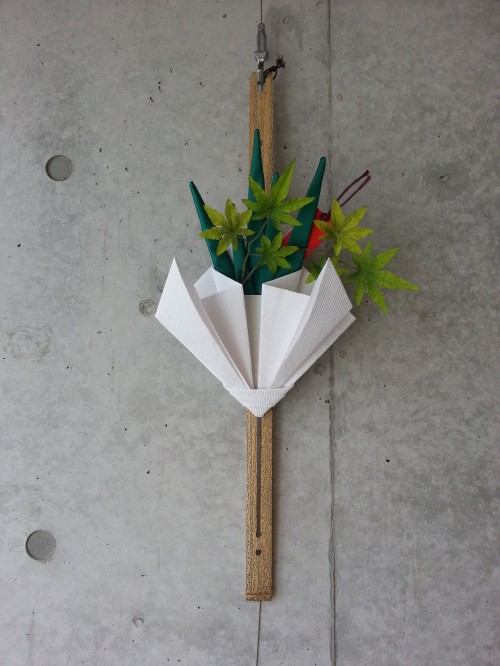

最後に、もうひとつの作品をご覧下さい。

檀紙という厚手の高級和紙で折りあげた「杜若の折型」です。

結び文と対にして飾っていただくと良いかと思いますが

こうした作品は意外と場所を選ばず、

コンクリート打ちっぱなしなどモダンな洋間の室礼としても

たいへん見映えすることでしょう。

2014年6月18日 up date