香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

その45 「軽井沢・南ヶ丘倶楽部 春の茶会」

2015年5月17日

軽井沢でのお茶会の誘いを受けたとき

その距離の遠さに迷っておりました。

でも思い切って参加してみれば、

東京から新幹線で1時間あまりというあまりの近さに

心配は全く必要なかった

と 楽しかった思い出ばかりが頭に浮かんできます。

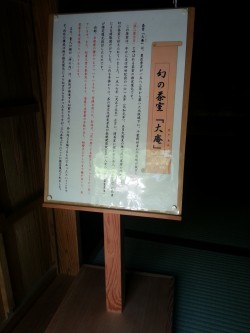

この写真は、 一席めの茶室である

広間を囲む廊下の様子。

上質な木のぬくもりと

和紙と畳で構成された日本建築の粋(すい)ともいえる空間が

じつに心地よいですね。

お茶会に伺うと、

記憶に遠くなった素晴らしい空間に出会えることがあり

それもまた楽しみのひとつといえるでしょう。

今回の会場は軽井沢の駅から車で5分ほどの

「南ヶ丘倶楽部」

五月の軽井沢は、まさに新緑の最中。

どこをながめても芽吹いた若葉が目にやさしく

爽やかにふりそそぐ光に包まれて

そよそよと緑色の風が吹き抜けていきます。

当地の建築は中村晶生先生の設計なるもの。

数寄屋建築の第一人者である先生は、

広間と立礼の茶室のほか

豊臣秀吉が築いた大阪城下の屋敷に

千利休が設けたといわれる

幻の”深三畳台目の茶室”(三畳敷に点前畳のついた間取り)を

僅かな資料から推測しこの地に復元されました。

大阪夏の陣にて消失してしまったこの茶室は、

中村先生の四十年に及ぶ研究をへて

三八四年ぶりに”大庵(だいあん)”と銘名され

軽井沢の地に姿をあらわしたのです。

茶室とは、実に不思議な空間です。

とくに草庵といわれる小さな茶室に赴くと

自然と呼吸は整えられ

内なる精神へと心が研ぎ澄まされていくのを感じます。

木材や竹・藁そして和紙に土壁、

イグサで編まれた畳など

自然の素朴な素材で構成され

薄暗い必要最低限の採光で設えられた草庵は、

ときに女性の子宮にもたとえられ

居住まる人々の心を

原点へと回帰させるかのような 不思議な力をもっているのです。

夢のようなお話しですが、

いつの日か自分の茶室を持てる幸運に恵まれたならば、

三畳ほどの小さな空間に

ソッと座り静かに瞑想していたいもの

と 思い描いては楽しんでいるのです ♥♥

2015年5月21日 up date