香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

その67「滋賀県・渡岸寺の十一面観音と招福楼」

2016年9月13日

ひとつ前のブログの続きとなります

琵琶湖畔の旅のお話しをさせていただきます。

石山寺の秘仏御開扉にともない

三十三年ぶりにお姿を現した如意輪観世音菩薩に

ぜひともお目にかかりたいと出かけた近江の旅。

夕方に東京を出発し翌日には帰宅予定の、なんとも忙しい旅路です。

当地で訪れたいところは数々ありましたが、

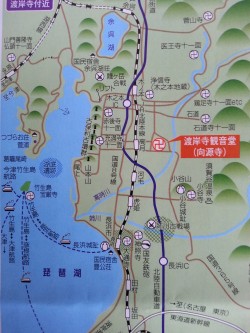

動線を考え湖北から湖南へと下る

三つの場所に目的をしぼり巡ることにしました。

昨日は19時に新幹線で米原に到着しホテルに直行。

翌朝は琵琶湖畔を少し散策し9時半に出発をしました。

最初に湖北長浜にある渡岸寺(どうがんじ)へと向かいましょう。

琵琶湖周辺は平安時代より観音信仰の地として

時の貴族や権力者また女性たちがたくさん訪れました。

それぞれの寺には歴史をまとった

じつに完成度の高い観音様が祀られているのです。

渡岸寺観音堂の国宝・十一面観音菩薩立像

湖北を代表するこの渡岸寺には、

日本で一番美しいといわれる国宝・十一面観音菩薩立像が安置されています。

聖武天皇の勅願により刻まれたという観音様は、

気品あふれる面差しと、

流れるように腰をわずかにひねったお姿をなさっており、

平安時代を代表する仏像として、

拝む者の煩悩・苦しみを取り除いてくれる優しさにあふれ

誰もがその崇高なお姿に魅了されることでしょう。

戦国時代、織田信長と浅井長政の戦火にあい、

迫り来る猛火から村人衆が土中に埋めてお守りした逸話をもつ仏像で、

埋められていた場所には碑がきざまれています。

参道脇にある大きな塚をながめると

2メートル近くもある仏像を戦火から守るため

必死で土を掘り埋めた信仰熱き人々の姿が浮かび上がり

深い感慨に包まれます。

私がかつてこの寺を訪れたのは、紅葉で彩られる秋深き頃でした。

現在の立派な建物とは違い、

まだ簡素なお堂に祀られていた観音様のおそばには、

初老の村人がおり

聞けば持ち回りで観音様の説明に当たっているとの事。

彼は祖先が命がけで守った仏像をまぶしいように見つめ

「・・・本当に願いを叶えてくれるのですよ・・・」

と静かに話されました。

そのまなざしに私は胸をつかれ、

村に根ざし愛され続ける信仰の本来の姿を見たように感じ

その時の感動は時を経ても変わることなく心に刻まれ

再び観音様にお会いできる日を待ちわびていたのです。

無事に参拝を終え、

次に近江の街に近く八日市にある料亭「招福楼」へむかいましょう。

当地を代表とする老舖である招福楼は、

東京の丸ビルなどにも店舗を構えていますが、

やはりこの時代をまとった風格ある佇まいと

繊細な地の料理の素晴らしさは

訪れてしかるべきといえるでしょう。

お部屋から望む石庭です。

縁側から差し込む光の明暗に

谷崎潤一郎の「陰翳礼讃(いんえいらいさん)」の一節が浮かび上がります。

日本建築のかもしだす静かなる光の美が感じれらますね。

器の美しさに思わずパチリとお写真を。

乾山写し萩草花流水文の取り皿と

瓢型・切り子硝子の冷酒徳利

息子さん娘さんともにお店を継ぐべく修行中とのこと。

このような建築物を維持なさるのは大変なことでしょうが

ぜひ、後世までに残していただきたいものですね。

女将さんとしばしお話しをし、

またの来訪をお約束して店を後にします。

お腹もいっぱいになりました。

それではこれから大津の石山寺へとむかいましょう。

御寺での詳細はひとつ前のブログに書かせていただきましたので

どうぞご覧くださいね。

すべての行程を無事に終え、

あとは石山寺から京都へとむかい、新幹線にて帰郷です。

忙しい旅でしたが、大変思い出深いものになりました。

この夏は原稿書きに明け暮れ、

どこへも旅行できなかったので

ようやく心がスーと晴れ、身体も軽くリセットされたよう。

短くてもやはり旅は良いものですね。

日常から離れた土地の風に吹かれることの大切さを実感した次第です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

皆さまどうぞ機会がありましたら、近江の旅へお越しください。

2016年9月13日 up date