香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

その41 「花を飾るということ 1 “古代・祈り”」

2015年 4月10日

~花を飾るという事~ 古代・祈り

日々の暮らしの大きな節目となるお正月、

日本人はこの日を一年の初めとし

様々な「室礼」をほどこしてきました。

祝い花としての ~花を飾る~ という行為もそのひとつでしょう。

年月を木肌に刻み大地にシカと根をすえた常磐木の松、

わずか三日でその身を天へと伸ばす竹、

リンとした寒気のなか清らかな香りとともに蕾をほころばせる梅の花、

そして難を転ずるいわれの南天や早春花・水仙など・・・。

新年にふさわしい植物を選んで飾られるこの行為には、

日本人が育ててきた神そして

自然に対する精神的な思いが投影されています。

今回は、祖先の花に対する扱いの歴史をとおして

ものいわぬ花の静かな語り事 に耳をかたむけてみましょう。

古代 ~祈り~

依代(よりしろ)・・・神霊が天より降臨し宿るもの

豊かな自然は、私たちに大きな恵みをもたらしてくれます。

が、時として激しく荒れ狂い、

恐ろしい厄災を引き起こすことも少なくありません。

故に古代の人々が何か事あるたびにその力の偉大さを感じ、

そこに神の姿を見出したのも理解できることでしょう。

本来、神とはその姿をもたず又、

ひと所に定着するものではないと考えられてきました。

天より降臨した神霊は、

様々な物体である依代を媒体として宿るのです。

鎮座する巨岩、うっそうとした山、樹齢を重ねた樹木など、

人々は霊気の感じられるその場所で祈りを捧げ

神に対する畏怖の念をあらわすのでした。

奈良の三輪山

「 三輪山を しかも隠すか 雲だにも

情(こころ)あらなも 隠さふべしや 」

「万葉集」額田王

都が飛鳥から近江へと遷ることになり、

この地で生を受けた額田王(ぬかたのおおきみ)にとって

何かにつけ手を合わせ心のよりどころとしていた

三輪山とのお別れは悲しいものでした。

“だのに雲はいじわるをするかのように

三輪山に覆いかぶさってしまいます。

どうぞ心があるならば、あの御山を隠さないでおくれ・・・“

と、歌に託して語りかけるのでした。

「古事記」や「日本書紀」にも登場する奈良県桜井市の“三輪山”は、

古代より神聖な神の住む山としてあがめられてきました。

草一本、石ころひとつ取ってはいけないとされる山中には、

神の依代である「磐座(いわくら)」が祀られ、

多数の勾玉や神器が発見されています。

奈良県よりJR桜井線に乗り「天理駅」を過ぎると、

大和盆地の静かな景色の中、

大きな鳥居の先にたたずむ穏やかな円錐形の神山“三輪山”が見えてきます。

その先の「三輪駅」で下車し徒歩で5分もすると、

三輪山を御神体とする『大神神社(おおみわじんじゃ)』に到着します。

じつは、日本最古の神社といわれるこの大神神社には本殿がありません。

鳥居をくぐって参道を抜けた先にある拝殿の奥には、

木々に覆われた三輪山が鎮座しており、

その御山にむかって手を合わせるという

原初の神祭りの形式を今に伝える神社なのです。

仏教の教えもまだ渡来しておらず、

大地の営みと共に生活していた古代の日本人にとって

神とは森羅万象そのものでした。

神の魂は自然の中に宿るとされ、

生命力あふれる常磐木から

風化し死のイメージのつきまとう曝れ木(しゃれぼく)にまで、

その霊気を感じとっていたのです。

2015年04月10日 up date

その39「菫の砂糖菓子と香るハンギングサシェ」

2015年3月9日

春の予感タップリの今日この頃、

桜の満開の花ビラ越しに

青い空を眺める幸せが訪れるのも間もなくのことでしょう。

こんな季節には気持ちも華やぎ

エレガントで夢あふれる作品を作りたくなりますね。

この愛らしいシートはお好きな布地に転写できる

「ヴィクトリアン転写プリント」です。

凹凸の少ない布地の上に絵柄を下にして載せ

熱くしたアイロンをギュッとかけるだけで

簡単に転写しプリントできるのです。

まずは、このプリントをもちいた「フレグランス・ハンギングサシェ」を作りましょう。

こんな感じに仕上がりました。

ハンドルをつけたのでドアノブやクローゼットなど

お好きな場所にポンと引っかけてくださいね。

ビィクトリアン柄が浮きあがるように織られた白い布に

転写したプリントを貼り付け

その周りに額縁のように

レースやフリル、赤い野イチゴの実や

ミニバラ・真珠・

アジサイなどを飾ります。

サシェの中には、温かい芳香を放つ

カモマイルのポプリを詰めましょう。

chamomile キク科・カミツレ属

chamomile キク科・カミツレ属

カモマイルには

甘いリンゴのような香りがあり

人の心を一瞬で優しく包みこみます。

ハーブティーにしても大変おいしく、

黄色い花粉に含まれるアズレンという成分が

花粉症に効果を発するともいわれています。

イギリスの絵本作家ポーターが描いたピーターラビットの物語にも

お腹をこわしたときのお茶として登場していますね。

蜂蜜を少し加えると、さらに美味しくいただけるでしょう。

若き日、初めて一人で参加した海外ツアーで

ポーターの故郷であるイギリスの湖水地方を訪れました。

木の温もりあふれる彼女の生家には

ピーターラビットを描いたという木製のテーブルに

広げた状態の原画がポンと置かれておりました。

手を触れても良いのかと思うほどの

そのあまりの無造作ささに驚かされるとともに

心優しきポーターの手から生み出された原画が発する光のようなものに

フーとため息するのでした。

彼女の生涯をたどってみれば

決して派手なことを好まず

静かながらも芯のあるその人柄と、

自然を何よりも大切に思い私財を投じ広大な野山を保護した生き方に

尊敬と憧れの念を抱くことでしょう。

さあ、今回のサシェのレシピは

ジャーマンカモマイル 大匙 2

ラベンダー 大匙 2

ローズペタル 大匙半分

月桂樹 1枚

クローブ 小匙 1

シナモンスティック 半分

精油は加えず、ドライハーブとスパイスだけで優しい香りに仕上げました。

それでは次に、

春を代表する草花「菫(すみれ)」を美味しく食べていただきましょう。

エディブルフラワーの代表ともいえるスミレは、

ヨーロッパだけでなく

アジア・北アメリカなど原産地が多岐にわたり

200以上もの種類をもつといわれます。

春の訪れと共に大地から頭をもたげ

恥ずかしそうに咲き出でるこの花を愛する民族は多く、

古代より様々に利用されてきました。

美しい紫の色と香りを熱湯にうつし甘みをつけたスミレのシロップは

眠れない夜のナイトキャップに、

ブドウ酒に漬け込まれた大量の花弁は

3回ほど漬け変えられたのち蜂蜜を加えスミレのリキュールにまた、

花びらをゆでてつぶし粉・ミルク・ハチミツをあわせて作られたスミレ菓子は

ヴェルサイユの貴婦人たちにおおいに好まれました。

ロマンティックで愛らしいスミレを口にすることは、

本来の薬効よりも

さらに大きな心理的効果を挙げたことでしょう。

クリスタライズドフラワー(砂糖菓子)

ハーブやお花をもちいた

可愛らしい砂糖菓子の作り方をお伝えしましょう。

お茶に添えたりケーキのお飾りにしたり、

そのままシャリシャリ食べても美味しい

クリスタライズドフラワーは

お友達へのプレゼントにも大好評です。

材料 エディブルフラワー・グラニュー糖・卵白・パラフィン紙

作り方

お花はサッと洗って水気をふき取ります。

卵白を切るように攪拌し

お花の裏と表に筆などで丁寧に塗り

グラニュー糖の上において両面をまぶしつけ、

パラフィン紙の上に並べ

2~3日乾燥させたら出来上がりです。

パラフィン紙を持ち上げるようにして丁寧にはずし、

乾燥剤を入れた容器におさめて冷蔵庫などで保存すれば

1~2ヶ月は美しい状態で楽しめるでしょう。

きれいに仕上げるポイントは、

写真にあるように逆さにして乾かすことでしょうか。

逆さにすることで花弁が折れることなくきれいに乾きます。

どうぞ、お試しください・・・。

2015年03月09日 up date

その34 「草枕 2 ”菖蒲と藤袴と菊の花”」

2014年10月10日

日本の香り草枕

このようにイグサを代表とする自然の草花には、

心を穏やかにするだけでなく

香りの成分で不調を癒してくれる力があるのですね。

芳香を持つ植物を枕とした日本の歴史には、

次のような草花も登場しますのでご紹介しましょう。

「菖蒲」と「藤袴」と「菊の花」

菖蒲枕

菖蒲には、

血行促進や健胃作用などの薬効があり

古代中国では仙薬とされてきました。

奈良平安時代、日本は盛んに中国の風習を取り入れていましたが

伝来した五節句のひとつ端午の節句には、

この菖蒲を用いて薬玉を飾ったり軒に葺いたりまた、

薬酒として飲むなどしていました。

さらに香り高い菖蒲の葉を

15~20センチほどに切り束ねて枕にした”菖蒲枕”は、

室町の武家社会においてショウブが”尚武”に通じるところから

家督を継ぐ男子の出世を願って、

その葉を枕の下に敷いて寝るという形に変化していきます。

菖蒲には、自律神経を安定させ安眠や目覚めを良くする効能

があるといわれますので不眠にお悩みの方はどうぞお試し下さい。

藤袴枕

今年も神無月(10月)をむかえ

秋が深まりつつありますが、

私が今もっとも心惹かれる秋の草花の香りに

”藤袴”という植物があります。

秋の七草のひとつにも数えられているこの草には、

桜と同じクマリンという成分が含まれており、

何とも哀愁漂うどこか懐かしいような芳香をもっているのです。

平安時代、

藤袴は上品で趣ある風流な香り草としてとして愛され

『源氏物語』にも登場しています。

「・・・薫君の身体の芳香に競争心を抱いた匂宮は、

自ら調合した薫物を衣に焚き染めることを朝夕の仕事にしまた、

一般の人が好まれる心地よい花の香りでなく

老いを忘れるという言い伝えの菊や枯れ果てていく藤袴、

地味な印象の吾亦紅(ワレモコウ)などを

すっかり霜枯れてしまうまで捨てずにおき、

その侘びた香りを愛する風流人を気取っているのでした。・・・」

~源氏物語「匂宮」より~

光源氏亡き後の物語に登場するプレイボーイの貴公子”匂宮”は、

不思議な体臭を具えて生まれたライバル”薫君”をうらやましく思い、

ことのほか香りに競争心を燃やします。

草花は乾燥することで水分が抜け香りがさらに強り広がりますが、

そうした侘びた草花の香りにひたり

大人ぶった粋人をきどっているところが面白い場面ですね。

藤袴には、解熱・鎮静・利尿作用があり、

平安時代の姫君たちは髪を洗ったあとの香り付けに用いたり

枕の詰めものにも利用してその芳香を楽しみました。

河原などに自生する原種は、

現在絶滅の危機にさらされていますが、

園芸店に改良種がでまわっていますので機会がありましたら

どうぞ藤袴の何とも雅で温かい香りを聞いてみて下さい。

菊枕

秋の花 “菊”は

ヨモギに似た清涼感あふれる日本を代表するお花です。

「重陽の節句」とは五節句のひとつで、

菊の盛りである九月九日に

菊花を飾り、菊の花びらを浮かべた菊酒を飲みかわすなど、

長寿延命を願ってさまざまな行事がおこなわれました。

また、前日の夕刻から菊の花に綿を被せ翌朝、

露でしっとり濡れた綿で肌をぬぐうという

“被綿(きせわた)”もそのひとつの行事で、

菊花の香りの染み込んだ朝露とともに

人々の老いをぬぐい去るという意味合いがあったのでしょう。

同様に菊の花をほぐして乾かし枕に詰めた「菊枕」にも、

菊の香りに精神を感じ

長寿の願いとともに作られてきたという歴史があります。

最後に、ある女性により贈られた切ない菊枕のお話がありま

すのでご紹介しましょう。

~杉田久女の菊枕~

大正から昭和の初期に活躍した女流歌人”杉田久女”は、

高浜虚子に師事し「ホトトギス」の同人のひとりでした。

大変に美しく頭の良い彼女は、

俳句の世界に高い理想を持ち

女流歌人をリードするように才能を開花させていきます。

が、人並みはずれたその情熱は人々を圧倒させ、

身勝手とも捉えかねない行動となってしまうのでした。

度重なるそうした行いの結果、

次第にうとまれ孤立してしまいます。

追い詰められた彼女の心は、

沈むばかりかますます激しさを増し、

尊敬する師である高浜虚子へとむけられるのでした。

しかしそれは、悲しいまでに一途な手紙を毎日のように送り続けるなどの

病的なものとなり、ついには破門されてしまうのでした。

激しいショックと失意のうちに久女の精神は混乱を極め、

精神病院での暮らしを余儀なくされてしまいます。

そして1946年、

復活の機会も無いまま56歳という若さで

心の通うことのなった夫に看取られ亡くなるのでした。

十七文字の句作の世界に没頭し、

その性格から数々の誤解を受けてしまった杉田久女。

まだまだ封建的な風潮の根強い時代に生きてしまった不幸が

彼女の苦しみを増長させてしまったのかもしれません。

しかし、彼女の俳句の中には、

じつに細やかな女性を感じさせるのもが多々あります。

その中に長寿の願いを込めて高浜虚子に贈った

菊枕をつくる様子を表現した十句が残されていますのでご紹介いたします。

菊摘むや 群れ伏す花を もたげつつ

摘み移る 日かげあまねし 菊畠

菊干すや 何時まで褪せぬ 花の色

日当たりて うす紫の 菊筵

縁の日の ふたたび嬉し 菊日和

門辺より 咲き伏す菊の 小家かな

愛しょうす 東りの詩あり 菊枕

ちなみ縫う 陶淵明の 菊枕

白妙の 菊の枕を ぬひ上げし

ぬひ上げて 菊の枕の かをるなり

自分で育てた菊畑の花を摘み取り

嬉々として楽しそうに部屋中に広げ乾かす久女の様子が目に浮かびます。

菊の花は大変に乾きにくく、

いつまでもその色は褪せなかったことでしょう。

“酒はよく 百のうれいを祓い 菊はよく くずるる齢を制す”

中国の歌人・陶淵明の詩の一節から、

尊敬する師の長寿を願い送られた白絹の菊枕。

生きていく術を身につけていなかった彼女にとり、

俳句の世界はのめりこむほどに遠ざかる

悲しいものであったのかもしれません・・・。

2014年10月13日 up date

その32 「蓮の室礼 3 ”蓮のポプリ”」

2014年 9月12日

蓮の香り

泥の中に咲く神秘的な花 ”蓮”。

結実したその実の重さに頭をもたげ

種を水中へと落として生涯を閉じるこの花に

特別な想いを抱く方も多いことでしょう。

私自身も水面からスクッと頭を出し

ユックリと蕾を開かせる姿をながめる時、

まるで光が集められていくかのような眩しさを感じるのを不思議に思うのです。

その花は、早朝5時から6時にかけて少しずつ花びらを開き始めます。

主に雄蕊から放散されるという芳香は、

真夏の厳しい陽差しを浴びるにつれ

水面の蒸気と相まって甘い香りをあたり一面に漂わせるのでした。

開いては閉じるを3日ほど繰り返した花びらは、

やがて力を失うかのようにホロリを散りゆき、後には青い花托のみが残ります。

蜂巣の実の成熟とともに固くしわがれ

褐色へと変化していった花托は、

20日の後には生命の全てを子孫へと託し

頭をもたげ力尽きていくのでした。

「蓮の実のポプリ」には、

再生を願って終焉を迎えた様々な植物を取り合わせて

器に盛り付けましょう。

姿楽しい木の実たち・種を宿した草々や花のサヤさらに、

ツルや何だかわからないけれども面白いドライとなった植物も加えましょう。

皆それぞれに生をまっとうし枯れてもなを輝きをうしなってはいません。

香りには、強い香気の中にも魅力的な甘さを秘めた3種の香辛料に、

神聖な白檀と安息香・丁子の精油を加え、

水面のようにキラキラと輝く龍脳の結晶を加味して

天上の花にふさわしい高貴な香りにしあげます。

~蓮の実のポプリ~

香料

大茴香 2ヶ

丁子 小さじ半分

シナモン 2本

龍脳 小さじ半分

匂い菖蒲根 小さじ1

白檀オイル 3滴

丁子オイル 1滴

安息香オイル 2滴

匂い菖蒲根(刻みオリスルート)を小袋にとり、

3種の精油を垂らしてよく揉み込みます。

大きな密閉できるパックに蓮の花托や木の実をあわせ、

大茴香・丁子・シナモンをあらく砕き龍脳も加えましょう。

すべての材料をザックリ合わせましたら、

密閉し2~3週間熟成させてください。

やがて個々に主張していたの香りの角がとれ、

お互いが寄り添うように一つの完成された芳香へと仕上がります。

その香りは「素直な心のままに身を委ねられる香り」

と言ったら良いでしょうか。

奥深くそして気品あふれる芳香が部屋をそっと包み込みます。

熟成が完了しましたら

蓮の魅力をひきたてる器を選びキレイに盛り付けてみましょう。

このポプリは、蓮の花咲く盛夏ではなく

心静まる秋からから冬にかけて飾っていただく室礼となります。

私が選んだのは伊万里の焼き物です。

大中小とあるそれぞれの器には、

ゆったりと泳ぐ亀さんと水草・水紋が描かれていますが、

上野の不忍池の蓮池にたくさんの亀がいたのを思い出し

この器を選びました。

お料理のように中高にそして立体的にポプリを盛り付けます。

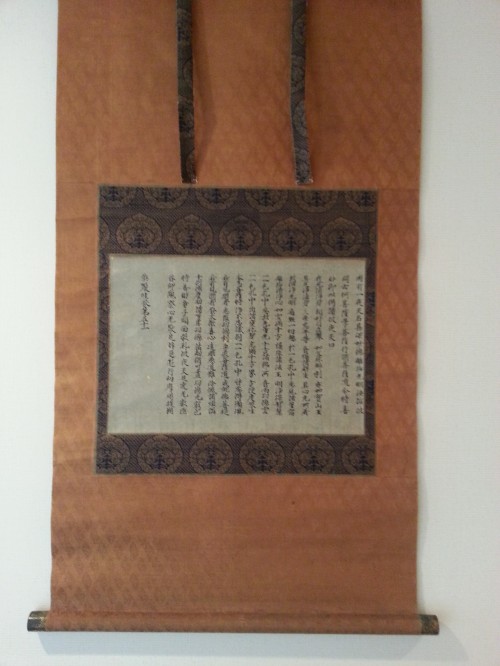

共にしつらえたお軸は、泉福寺「装飾華厳経切」(そうしょくけごんきょうきり)。

平安時代に写経されたものです。

平安時代、写経は本格的な書写に先立ち、

貴重な紙を漉き一巻の巻物に作ることから始まりました。

この泉福寺の華厳経は、

藍の染料で染めた紙の繊維を再びに溶き漉きあげた上に

金の揉み箔を散らした美しい料紙が使われています。

釈迦入滅後、

二千年を経過すると悟りを得る者は一人としていなくなるという末法思想は、

飢饉や疫病の続く平安人に不安をつのらせ、

末法の到来を予感させるものでした。

人々は阿弥陀如来に救いを求め、浄土信仰が盛んとなります。

そうして仏への帰依に基づいた写経は、盛んに行われる事となるのでした。

このお軸との出会いは、父が亡くなった時でした。

父の葬儀の時、古物を扱っている義兄がそっと飾ってくれたのです。

私の心が、現世を去り天へと召した父へと向かっていたからでしょうか。

連なる端正な文字を眺めていると、

何とも表現しがたい美しさに心が引き込まれます。

それ以後このお経が

私の心から離れることはありませんでした。

一年を経た頃、

父の供養にぜひ写経を飾りたいと思い立ち

義兄に相談したところ、このお軸を譲ってくれたのです。

それからこのお軸は、わたしの無二の宝物となりました。

蓮のポプリと共にしつらえると

香りとともに、目を伏せて静かに微笑む

頑固で一途だった父の面影が思い出されます・・・。

2014年09月13日 up date

その31 「蓮の室礼 2 ”浄土の香り”」

2014年9月6日

浄土の香り

『維摩経(ゆいまきょう)』というお経の中に、

香積如来(こうしゃくにょらい)が住まわれるという

「衆香国(しゅうこうこく)」のお話が記されていますのでご紹介しましょう。

その国は一切が香でつくられております。

楼閣はかぐわしい香木でできており、園にある植物は香樹香花に満ち、

食する香飯(こうぼん)の香りは世界の隅々にまで漂うほどで、

これを口にしたものは心身が安楽になり

全身から芳香を発するようになるといわれます。

香積如来は言葉による説法はおこなわず、

香樹の下でただ種々の香りを聞かせて天人たちを導きます。

菩薩たちは妙なる香りを嗅ぐことで仏の教えを理解し

「一切徳蔵三昧」の境地へと導かれるのです。

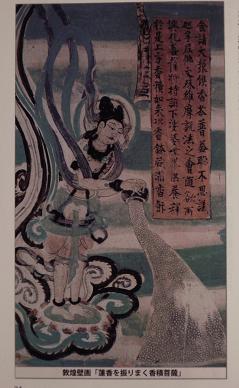

敦煌の壁画には、

神聖な蓮華の香りを振りまいて教えを説く香積菩薩の絵が描かれています。

衣がユッタリとたなびき大変優美なお姿ですね。

敦煌の壁画

「蓮香を振りまく香積菩薩」第61窟

「蓮・100の不思議」

蓮文化研究会著書/ 出帆新社より

神秘に満ちた香りには、

魂を震わせ心を正す力が秘められているのでしょうか。

古代エジプトの神殿でアラーの神に捧げられた薫香、

教会の大きく揺れる銀香炉より白く立ち昇る香煙、

そして仏前で僧侶の読経とともに焚かれる香と、

いにしえの時代より祈りの場では香りが重要な役割を担ってきました。

人々は香りに包まれることで

神聖な空間に結界をつくるようにその場を清浄へと導き、

おおいなる神と交信する手立てとしてきたのでしょう。

人知の及ばない天が生み出した妙なる芳香には、

言葉を尽くした説法にも勝る力が

宿っていることを改めて思うのでした・・・。

2014年09月06日 up date