香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

その30 「蓮の室礼 1 ”源氏物語の蓮”」

2014年9月6日

真夏の暑さも一段落し、涼しい風が吹くようになりましたね。

皆様、お元気にお過ごしでしょうか。

「蓮のポプリ」

厳しい日本の夏をしばし忘れさせてくれるかのように

大きな葉を揺らしながら気品漂わせ咲く”蓮の花”。

数ある植物のなかでも、

この花に特別な感情を抱かれる方も多いことでしょう。

私も多分に漏れずその一人なのですが、

香りを仕事としているものとして

「蓮のポプリ」を創作するのあたっては、かなりの思い入れがありました。

今回は、完成までに至る過程を三回にかけて

蓮のお話とともにお伝えしたいと思います。

どうぞ、ご覧下さい。

「源氏物語の蓮」

夏の蓮花の盛りの頃、

源氏の年の離れた正妻“女三の宮”の出家を祝って

持仏開眼の法要が盛大に執り行われることとなりました。

正妻とはいえ、

あまりに幼い“女三宮”に感心を寄せていなかった源氏の君ですが、

彼女の出家の決意を聞いたときにみせた狼狽と執着は

読むものを驚かせることでしょう。

失うと思うと急に惜しく感じてしまう、

人間のサガというものが良くあらわされているなと感じます。

源氏が彼女のために用意した仏具や持経は

目を見張るほど美しいものばかりで、

場面では馥郁と薫物の香りが漂います。

源氏物語「鈴虫」与謝野晶子訳

「・・・仏前の名香には

支那の百歩香(ひゃくぶこう)がたかれてある。

阿弥陀仏と脇士(きょうじ)の菩薩が

皆白檀で精巧な彫物に現されておいでになった。

閼伽(あか)の具はことに小さく作られてあって、

白玉と青玉で蓮の花の形にしたいくつかの小香炉には

蜂蜜の甘い香を退けた

荷葉香(かようこう)が燻(く)べられてある。

・・・薫物をけむいほど

女房たちがあおぎ散らしているそばへ院はお寄りになって、

空だきというものは

どこでたいているかわからないほうが感じのいいものだよ。

富士の山頂よりも

もっとひどく煙の立っているのなどはよろしくない・・・」

訳

「・・・仏前には支那の百歩香が焚かれています。

白檀で作られた神聖な阿弥陀仏と菩薩が飾られ、

貴重な玉を蓮の花形に彫刻した小さく可愛らしい香炉には、

夏の香り“荷葉”の練香が

蜜を控えて涼しげにその香りをたなびかせていました。

・・・また高価な薫物を煙いほどに焚きしめ女房たちが

あおぎ散らしている様子を見た源氏の君は

”空薫きはどこで焚かれているのだろうか

と思うほどに控えめなのが良いのですよ。

富士のお山よりも煙がたなびいては風情がありません”

と女房たちをいさめるのでした・・・」

香りに包まれた、おごそかな仏事の様子が目に浮かんできますね。

彼女は14歳であどけない少女のまま

父親のような源氏のもとに嫁ぎました。

が、やがて忍んできた“柏木(かしわぎ)”という青年との密通により

不義の子を身ごもってしまいます。

やがてその秘密は源氏の知るところとなり、

罪の重さに耐えかねた柏木の死や自らの苦悩から

男の子を出産した後に若くして出家の道を選ぶのでした。

こうして不幸にも不義の子を自分の子供として抱くことになった源氏の君ですが、

この事実はかつて己が犯した罪を再現するものだったのです。

源氏は若き頃、実父の后である“藤壺の君”に恋した末、

不義の子を産ませてしまいます。

彼の脳裏には、わが子と疑わず赤子を抱き上げ喜ぶ

父の顔が浮かんできたことでしょう。

罪の報いをこうしたかたちで現実に受け

彼の心は複雑に揺れ動くのでした・・・。

平安時代の末法思想

源氏物語に登場する女性たちは、

藤壺にはじまり

朧月夜・空蝉・六条御息所・女三宮・浮舟と

次々に出家の道を選びますが、

果たしてそれはどうしてでしょう?

平安時代はちょうど釈迦入滅後二千年にあたり、

悟りを得る者は一人としていなくなるという

”末法思想”が流布された時代でした。

さらに天変地異による飢饉や疫病が続いて起ったことも

平安人の不安をあおり末法の世の到来を予感させたのでしょう。

人々は阿弥陀如来に救いを求め

仏への帰依に基づいた出家への憧れが強くなっていったのです。

また、一夫多妻の男性主導の世の中で

たいへん弱い立場にあった女性たちの唯一の逃げ道が、

仏の道に身を投じることでした。

源氏物語の姫君たちは

出家することでようやく心の平安を得、

愛に翻弄されることなく

自らの人生を生きることができたのかもしれません。

女三宮の出家の様子を描いた「鈴虫の巻」は、

夏の盛りということで蓮池が描かれています。

蓮は仏教との関わりが深い神聖な花で、

仏は大海に咲いた蓮華の上に現れるとされました。

このおごそかな仏事に備えられた

「支那の百歩香」とは、

唐より伝わった薫衣香(くのえこう・衣に焚きしめる香)の優れた処方の名称で、

百歩先までその香りが感じられるほどの名香です。

また、愛らしい香炉には夏の香り「荷葉(かよう)」が焚かれています。

この香は基本となる練香「六種の薫物(むくさのたきもの)」のひとつで、

夏に葉を広げる蓮葉の印象をとらえ

甘さを控えて涼しげに調合されました。

盛夏に執り行われた女三宮の開眼供養

という場面を彩るにふさわしい香りといえるでしょう。

『六種の薫物』

春「梅香」・・・梅の花になぞられた華やかな匂い

夏「荷葉」・・・蓮の花になぞられた涼しい匂い

秋「菊花」・・・菊の花に似た匂い

冬「落葉」・・・木の葉の散る頃のあわれの匂い

その他に季節を問わないもう2種の処方があります。

「黒方」・・・身にしみわたる香り

「侍従」・・・秋風が吹くようにもののあわれを感じさせる香り

「源氏物語」の文中に登場する六種の薫物のそれぞれの香りは、

季節やその時々の人々の心情をみごとに反映し、

場面場面の臨場感を引き立てているのです・・・。

2014年09月06日 up date

その29 「仏陀の聖なる植物の香りと白檀の練香”雪月花”」

2014年 7月27日

インドを代表する香料「白檀」は、

心を落ち着かせる重さとまとわりつくかのような甘さを備えており

仏像や彫刻・お香や扇子などに利用され日本でも大変なじみの深い香りです。

神秘の国インドでは、

聖なる植物が神話や伝説に多く登場し宗教的信頼を得ていますが

それらは医学的に見ても理にかなうものでした。

インドで誕生されたお釈迦様の生涯には

じつにたくさんの芳香植物が登場し、

香りに彩られていると言っても過言ではないでしょう。

それでは、ご一緒にその軌跡をたどってみることにしましょう。

仏陀の聖なる植物の香り

お釈迦様は、紀元前4~5世紀ごろインドのカピラ国の王子

として誕生しました。

母である摩耶夫人が里帰りする途中、

ルンビニー花園の大変香りのよい菩提樹に手を触れたそのとき、

急に産気いた彼女の右脇下からお生まれになりました。

誕生の瞬間、天上からは蓮の花びらがヒラヒラと舞い降り

甘い香りの雫が降り注いだと伝えられます。

幼子は生まれてすぐに蓮の上を7歩あるき、

右手で天を左手で地を指して「天上天下唯我独尊」と唱えられました。

その意味は、

”天上天下広しといえども誰もが尊い存在であります”

”それぞれが聖なる目的をもって生まれてきているのですよ”

と、私は解釈しています。

生後一週間で母を失ったお釈迦さまですが、

その後すくすくと成長し16歳で妻をめとり子供を得ます。

しかし、

生老病死など人々の苦悩する姿を目にしたときから彼の鎮痛は深まり

「どうしたら人間を救えるものか」と苦悶した末、

29歳で真理を求めて密かに城を抜け出すのでした。

師との出会いを重ねてはさすらい、

壮絶な苦行を重ねる日々が6年におよんだ39歳の時、

彼は新たな道を切り開こうとある村に降りたちます。

やせ細ったお釈迦様を見た村娘スジャータは、

ミルクとチーズでお米を炊いた香り豊かな一椀のお粥を手渡すのでした。

その後、川で沐浴し菩提樹の林を抜けて大きな石の上で瞑想する彼に、

村人は爽やかなレモングラスで編んだ敷物を差し出します。

レモングラスはイネ科の植物で

爽やかなレモンに似た芳香を放ちます。

瞑想する釈迦の心を乱そうと、

次から次へと悪魔が誘惑を仕掛けてきます。

しかし彼はこれをことごとく撥ね退け、

とうとうブッタガヤの大きな菩提樹の樹の下で悟りを開くに至るのでした。

インド・ブッタガヤの菩提樹

釈迦が悟りを開いた樹の子孫といわれます。

菩提樹(インドボダイジュ)・・・

この神聖な樹は、

ネパールやインドのほとんどの聖地・寺院に植えられているクワ科の高木で、

イチジクを小さくしたような丸い実をつけます。

菩提樹の寿命は非常に長く、

スリランカには紀元前288年に植えられたといわれる木が存在します。

お釈迦様は、完全な悟りを得る決意でこの樹の下に東を向いて座しました。

涼しい木陰は崇高な静けさを生み出し、

人々に生気を与えるといわれています。

その後45年間に渡り人々に説法を行ったお釈迦様ですが、

80歳で思い病気にかかり、いよいよ涅槃に入る時が近づくのを悟るのでした。

多くの弟子・村人そして像や虎までもが寄り添い嘆き悲しんでいます。

弟子のアーナンダを連れ

クシナガラ城近くの沙羅双樹の樹の下に静かに横たわったお釈迦様は、

やがて多くの弟子に見守られながら静かにその生涯を閉じるのでした。

幾重にも丁寧に綿に包まれたその遺骸が荼毘に付される時には

じつに大量の白檀の香木が用いられたと伝えられています。

この世は ”生老病死”、 逃れきれない様々な苦しみに満ちているものです。

仏陀は人間に課せられたそうした苦しみに

どのように立ち向かえば良いかを追求し続けた人でした。

そしてその人生の最後に

「この世は美しい。人生は甘美である。」

という言葉を残して旅立っていかれたのです・・・。

白檀(サンダルウッド)・・・

ビャクダン科・原産地インド

栴檀(センダン)とは中国名

白檀は単独では成長することのできない常緑無毛の半寄生植物で、

根の先端に小さな吸盤があり

他の木(ホストプラント)の値に寄生して養分を吸収し成長します。

豊かな香りの精油は、

樹齢30年以上の樹の心材からしか得ることができず、

上質といわれるものは80年以上の成長が必要です。

白檀の心材をシロアリが食べないことに気づいたインド人は、

切り倒した白檀をシロアリの大群に放置して貴重な心材を手に入れました。

栽培が大変難しい植物のため、

インド政府により伐採制限・輸出規制が設けられ

年々入手が困難になっています。

白檀の薫る場所には、邪悪な霊は忍び込めないと伝えられ

白檀や沈香で匂いを付けた黒色の油を

像の全身に塗り込める風習が古くからありますが、

ヒンドゥー教の信者らは白檀のペーストをシヴァ神の像に塗ることで

神を満足させ自らが信者であることを表すのでした。

ブッダが荼毘に付される時に多くの白檀が焚かれたように、

現在でも火葬のおりには白檀が用いられます。

豊かな者は薪として貧しい者には一片の木片が投じられ、

神々が喜ぶ香りとともに旅立つ死者の魂は

現世での苦しみを逃れ

ガンジス河の流れにのって来世 へと向かうのでしょう。

白檀の練香「雪月花」

はじめて白檀の練香を製作したのは、今から10年ほど前になるでしょうか。

肌に優しいホホバ油にミツバチの蜜蝋を溶かし

白檀を基本とした天然香料を贅沢に配合した練香は、

時を経るごとに熟成され更に芳醇な香りを放つようになりました。

心を落ち着かせるインド白檀の神秘的な香りは、

心を静め瞑想にふさわしい芳香として

多くの宗教的儀式に用いられてきた歴史があります。

今回はお釈迦様の生涯にスポットをあて、

インドの聖なる植物を基調とした三種の練香を調合することにしましょう。

手のひらに乗るほどの小さな器に香りを閉じ込め、

蓋をあけてその豊かな芳香を楽しむ「雪・月・花」の白檀香。

香りのバランスを考え残香性・安定性を重視して

高濃度に配合してみました。

「雪」・・・白檀と薬効高い草が生み出す神秘の香り

「月」・・・白檀と心惑わす3種の精油の至福の香り

「花」・・・白檀と聖なる花々がかもしだす魅惑の香り

それでは目をつむり、それぞれの香りをゆっくりと吸い込み

身体全体で感じとってみましょう。

特色の異なる三種の芳香は、

この地上に育まれる植物の豊かさを存分に伝えてくれることでしょう。

さあ、あなたの心を一番ゆさぶる香りは果たしてどれでしょうか ♥

2014年07月29日 up date

その27 「杜若(かきつばた)の結び文」

2014年 6月18日

今年は、菖蒲に縁の深い年なのでしょうか。

5月に行われた根津美術館でのお茶会では、

ちょうど年一回の尾形光琳 / 燕子花図屏風展示と重なり

素晴らしい作品を堪能できました。

『 燕子花図屏風 』左隻

尾形光琳 筆 / 18世紀 根津美術館蔵

6月には、国の重要文化財に指定されている姫路の永富家で

満開のあやめに包まれた茶会 ”あやめ会” に参加。

そしてお教室でも二点の杜若の作品を製作しました。

一つ目の作品は「杜若の結び文」です。

美しい色合いの薄絹で花びらを一枚ずつ縫い上げ

雅びなカキツバタのお花に仕上げました。

当初は茎の部分に袋をそなえた花香袋にする予定でしたが

この花のスゥーとした直線的な美しさが損なわれてしまうようで

試作を何度も繰り返すことになります。

私の抱くカキツバタとは、

縞の着物の衿をグッと抜き背筋をS字にしならせて振り返る

なんとも粋でカッコ良い女性のイメージなのです。

そしてようやく仕上がったのが、今回の作品です。

まっすぐにのびる三枚の細葉にひと枝の青かえでをそえ、

根元には薄様の和紙に香をしのばせた文を結び仕上げました。

初夏の涼しげな風が優しく吹き抜けていくのを感じませんか?

香には5月中旬から6月初にかけて出回る

青山椒の実を桂皮や丁子などと合わせて調合します。

その香りは何とも清々しく

カキツバタ ・ 青山椒 ・ 青かえで

と、季節を同じくするモノ同士たいへん相性の良い組み合わせとなりました。

「結び文」とは古来の手紙の様式で、とくに恋文などに使われたものです。

それでは、結び文について少しお話を致しましょう。

折り枝の結び文

平安時代、ひとびとは季節をいろどる花や木の枝を手折り

贈り物や手紙に添えて届ける風習がありました。

手紙は通常、和歌という形で交わされます。

寝殿造りの屋敷の中で女御に守られるように暮らす姫君に恋する公達にとって、

相手のことを知る唯一ともいえる方法が文を交わすことでした。

愛しいと思う心をより印象的に伝えるためには、

巧みな和歌の力量はもとより、

文字の美しさ、墨の色、紙の質や色合い、

そして焚きしめる香から添える枝の趣向まで、

手紙にはさまざまな要素が要求されたのです。

折り枝(添え枝)

一輪の花を愛する女性に捧げるというロマンティックな行為は、

西洋を問わず太古の昔から絶えることなくおこなわれてきたことでしょう。

情感深く繊細な感情をもって暮らしていた王朝の貴族たちは、

一片の文にあらゆる美意識を盛り込めました。

そのひとつが文に添える折り枝だったのです。

源氏物語絵「初音」

光源氏の娘”明石の姫君”のもとに

離れて暮らす実母”明石の上”から新年にふさわしい五葉の松に

作り物のうぐいすが添えられた文が届きます。

「 年月を まつにひかれて ふる人に 今日うぐいすの 初音きかせよ 」

※長い年月を待ち続けて暮らしたきました老いた母に、

うぐいすの初音(元旦の姫のお言葉)を聞かせてください。

当時はこのように、文に季節の花などを添えて贈ることが習わしでした。

「源氏物語」には、梅・桜・藤・橘・玉笹・常夏(なでしこ)・朝顔・菊・りんどう・紅葉など様々な折り枝が場面を彩ります。

また、「源氏物語」より50年ほど前に書かれた

「宇津保(うつぼ)物語」には、

じつに面白い折り枝が登場したいへん興味をそそられますのでご紹介しましょう。

「宇津保物語」

この物語は、竹取物語と同様にフィクションで構成された長編物語です。

天からさずかった琴を子孫へと伝承する一族の数奇な運命を背景に、

王朝人の華やかな恋模様が繰り広げられていきます。

中でも求婚者が絶えない美しい姫君”貴宮(あてみや)”のもとには、

恋焦がれる公達たちより工夫をこらした様々な文が届けられるのでした。

①菊は花も葉も幹も品があり素晴らしい、露に濡れた菊をおし折り書き付ける

「 匂い増す 露しおかずば 菊の花 見る人深く もの思はましや 」

※一層香りを増す露がなかったならば、

美しい菊の花(貴宮)と出会っても深く心惹かれずにすんだでしょうに・・・。

②五月五日に菖蒲の長く白い根を添えて

「 涙川 水際(みぎは)の あやめ引く時は 人知れぬ ねのあらはるるかな 」

※あなたを恋い慕う涙の川の水際のあやめを引いたならば、

人知れず秘めていました”ね”(菖蒲の根と涙する時の泣く音)が

あらわになってしまいました。

時はまさに端午の節句、

この日人々は菖蒲の葉で軒を葺き、

菖蒲の根の長さを競う根合わせなどの遊びに興じるのでした。

③おもしろき藤花の巻き付いた松の枝を折り、花びらにしたためる

「 奥山に いく世経るぬらん 藤の花 隠れて深き 色をだに見で 」

※この藤は果たしてこの奥山にどれほど長い年月を過ごしていたのでしょう。

密かに咲いた藤花の深い色合い(私の思い)さえ知らずに・・・。

宇津保物語には、このように植物に直接和歌をしたためるが登場します。

蓮やススキの葉に書く事は可能かもしれませんが、

桜や藤の花びらに書き付けることはフィクションゆえの趣ある描写といえるでしょう。

④雁の子(卵)に書きつく

「 卵(かひ)のうちに 命こめたる 雁の子は 君が宿にて かへらざんなん 」

※殻の中に命をこめている雁の子(あなたの幼い頃から想いを寄せていた私)ゆえ、

孵りたくないのです(あなたのお側にいたいのです)。

また、宇津保物語ならではのユニークな文の形も登場します。

5 栗を見たまえば、中を割て身を取りて、

檜皮色(ひはだ色・黒みかかった蘇芳色)の色紙にかく書きて入れたり

「 行くとても 跡を留めし 道なれど ふみすぐる世を 見るが悲しさ 」

※去っていかれるとしても、

来ればお立ち寄りになってくださったのに、

そのまま過ぎて行かれるなど悲しくてなりません。

夫の訪問が久しく途絶えている妻が、寂しさを息子に嘆く歌です。

この物語では、

栗・橘・柑子の実をくり抜いて中に文を入れて投げるという

他にはみられない独特の表現がなされているのがとても面白いところですね。

紫式部は、未熟ながら自由に満ち溢れた「宇津保物語」を参考にして

「源氏物語」という完成された長編小説を生み出したと言われています。

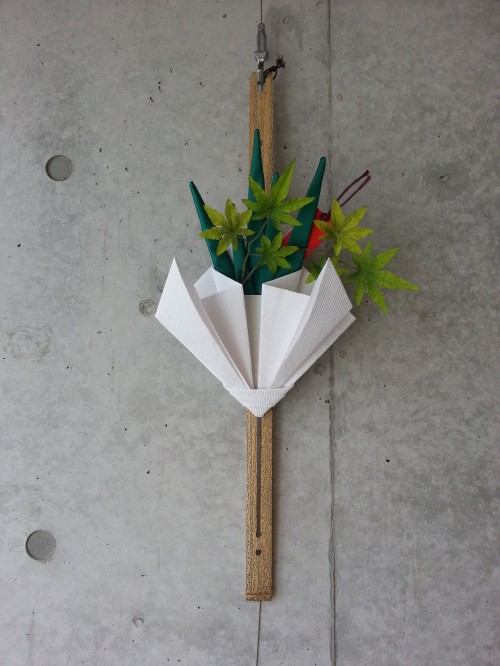

最後に、もうひとつの作品をご覧下さい。

檀紙という厚手の高級和紙で折りあげた「杜若の折型」です。

結び文と対にして飾っていただくと良いかと思いますが

こうした作品は意外と場所を選ばず、

コンクリート打ちっぱなしなどモダンな洋間の室礼としても

たいへん見映えすることでしょう。

2014年06月18日 up date

その26 「永富家のあやめ会」

2014年 6月14日

見事に咲き競う色とりどりのあやめ

ここは新幹線の姫路駅から車で30分ほどの位置にある

庄屋建築「永富家」の庭園です。

千坪近い敷地には、

入母屋造りの主屋に

白塀の美しい瓦葺きの長屋門、

そして籾納屋や味噌蔵などのさまざまな蔵があり

国の重要文化財にも指定されている

それは素晴らしい江戸後期の建築です。

今日は、いたるところに幔幕が張られ

とても華やいだ雰囲気に包まれていますね。

当地で開催される”あやめ会”は

美術評論家の林屋晴三さん

楽家15代・楽吉左衛門さん

金閣寺でも茶会を依頼されたスイスの

数寄者ニーゼル・フィリップさんなど

そうそうたる人物が席主をつとめられました。

関西の主だった名門婦人がほとんど集うという

この年一回の茶会に、

今年は花人川瀬敏郎先生が席主にと推挙され

わたしもそのご縁で伺うことができたのです。

下見に訪れたとき、

三つ紋付の正装でお迎えくださった永富美香子令夫人のお姿と、

隅々にまで心の行き届いた室礼に、先生は覚悟を決めたと言われます。

昔の空気感を見事なまでに維持しているこの邸宅で

先生は「室町の花 」を再現されました。

広い土間や磨きこまれた廊下には

時代籠にさりげない蛍袋などの野の花を、

濃茶席には明時代の曼陀羅華型(まんだらげ/朝鮮朝顔のこと)の古銅の器に

清らかに咲く昼顔を、

小書院の床には太閤秀吉が自ら断切り

小書院の床には太閤秀吉が自ら断切り

”早馬”と命名した竹花入れに

まだ小さな蕾を抱いた馬の鈴草(ウマノスズクサ)を,

また、上座敷・中座敷には

室町時代の公家や僧侶など花の名手が優劣を競ったという「花会」を再現し、

いくつもの花が並べるように飾られていました。

室町の花とはいったいどのようなものか、ここで少しご紹介しましょう。

1380年6月9日

この日、二条良基邸にて記録にのこる日本始めての

「花会」が催されました。

この会は、花の名手とされる公卿と数名の僧侶を加えた24名が、

12人ずつに分かれて花を生け、

その優劣を競うというものでした。

このように花を立てるという新しい芸術が注目されていくなか、

仏事に花を 楽しむ「七夕法楽(たなばたほうらく)の花会」が、

公家・ 将軍家において盛んに開催されるようになっていきます。

そして次第に、一年をとおして時節の花を殿中に飾ることが

恒例 となっていくのでした。

将軍家の所蔵する唐物(からもの/渡来品の意)を

管理し花を生けるのは、

京都の六角堂頂法寺の僧 である池坊専慶や

文阿弥(もんあみ)などの花の名手たちに任されました。

やがて、進化していく桃山文化の華麗な建築に合わせるかのように、

「立花」の様式はより堂々とした装飾性を強めていきます。

「花を生ける」という文化は、

中国における文人のたしなみであった挿花と

宗教的意味合いのある供え花を基として、

日本独特の精神的な美を表す場を得たことで発展

権力者の庇護のもと

この室町の時代に根を下ろしたといえるでしょう。

花の世界とは、もともと茶の湯と同様に男の領域だったのですね。

楚々とした野の花を生ける時にはわからないでしょうが、

立花を学ぶと

花器にしつらえる込藁(こみわら)をギュッと束ね

ノコで樹を切り出して枝をはらい、刺し口をナタとがらせるなど

力がなければできない作業がいくつもあり

女性の入り込めない世界であることに気付かされます。

今回の茶会は、中世に誕生した茶の湯と花という日本の芸能を

永富家という時代をタイムスリップしたかのような場をもって荘厳した

二度とない素晴らしい会となりました。

そして何よりも圧巻だったのは、

一段高くしつらえられた上段の間の中央に

どうどうと生けられた”立花”でした。

立花とは人のためではなく神仏へと意識を投じて生けられた花

といったら良いでしょうか。

遠近古今など森羅万象の成り立ちを閉じ込め

まるで宇宙がそこに成り立っているかのような花ゆえ

誰もが気軽に手を出してはいけない領域といえるでしょう。

もっと上手に説明できれば良いのですが、

花を生けるというさりげない行為に

壮大な世界感をもって挑んだ日本の先人たちがいた

という事実を是非知っていただきたいと思います。

鮮やかな朱塗りの平卓に

桃山時代の月型の遊鐶(ゆうかん)のついた

古銅薄端立花瓶(うすばたりっかへい)に生けられた立花は、

人が立ち入ることを拒むかのように

じっと私たちを見つめ返すのでした。

。

2014年06月16日 up date

その25 「十薬(どくだみ)の花」

2014年5月29日

十薬とはドクダミのこと。

この花の奥に秘められた美しさを教えてくださったのは

花人の川瀬敏郎先生です。

ドクダミはビルの谷間や家の路地など

どこにでも咲いている花ゆえ

気に止めていらっしゃらない方も多いことでしょう。

しかし見方を変えると

まるで一人の女性が

そこに佇んでいるかのように感じられるようになるのです。

川瀬先生の著書『今様花伝書』には、

ドクダミの花に対してこのような文が寄せられています。

「 たたずまいは清楚でも、内に激しいエロスを秘めた花 」

「 カソリックの尼僧を思い出す

花弁に見える四枚の白い包葉は修道女のよう 」

「 もし私が尼僧を主人公にした映画を撮るなら

彼女のうすぐらい部屋の窓辺に

小道具としてどくだみの花をいけておきたい 」

と・・・。

先生は、京都の池坊出入りの老舗花店に生をうけました。

小学生で西行を読むなど早熟な子供の眼差しには

花や草木が人の姿と重なるように存在していたのでしょうか。

かつて先生のお教室で、

机を並べていた方のご不幸を知らされたことがありました。

そんな時、先生は花供養という方法で

彼女の面影をみごとなまでに生け込み

静かにそして言葉少なげにその死を悼むのです。

稀有の美意識と洞察力を持って生まれた川瀬先生の心には

私たちが手を伸ばしても決して触れることのできない何かが見えているのでしょう。

感鋭い感性を持って生まれた未子を溺愛し

またその将来を案じていたお母様は、

大学卒業後、パリに留学していた先生が帰国してすぐに亡くなられます。

「 雨に濡れ、しなだれるあじさいを見ると

ふっと母がそこにいると感じるのです 」

先生のこの言葉は、

紫陽花の季節を迎えるたびに私の心をよぎっていくのです。

2014年06月04日 up date