香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

その50 「ガラス玉の柑橘ブレンドとトンボ玉のお話し」

♥♥2015年10月12日

なんてきれいなんでしょう。

ドイツ製のこれらのビー玉を目にしたとき

ぜひ身近において香りとともに楽しみたいな

と思った次第です。

大きな35ミリの玉は作るのには技術が必要とのこと。

光に透かして見るとレンズの作用ですべてが上下さかさまに見えるのです。

それこそ、アリスのように不思議な世界へと迷い込んだかに感じることでしょう。

お花や渦巻きを閉じ込めたビー玉もしかり、

ぜひお手元に置いてフルーツの爽やかな芳香とともに

楽しんでくださいね。

幼い日、

オレンジやブルーに輝くガラスのビー玉を缶に集め、

ガラガラと振ったり

取り出して眺めた思い出をもつ方も

多いのではないでしょうか。

光に透かしてジット眺めると、

何故か透明なそのガラス玉の中へと

吸い込まれていくように感じたものです。

大人になった今でも

変わらないその感覚を、

香りとともにプチボオルの中へと閉じ込めましょう。

ドイツのガラス工房から輸入されたビー玉は

何とも美しく子供だった時の純粋な心を思い出させます。

リビングテーブル・キッチン・洗面台・トイレ・ペット回りなど

お好きなところに置いておきましょう。

眺めたりコロコロしたりその姿と香りを楽しんでください。

材料 アメリ・プチボオル(アンティック仕上げ)

ドイツガラス工房のビー玉 (35ミリ)

〃 フラワー玉( 25ミリ)

〃 サイクロン玉(25ミリ)

ヴァイオレットビー玉(15ミリ) 12ケ

白木玉(8ミリ) 20ケ

シナモンスティック 1本

八角 1ケ

エッセンシャルオイルブレンド 計20滴

※オイルは数種合わせることでより豊かに香ります。

白木玉にしっかりと馴染ませ一晩おいて盛り付けましょう。

フルーツミックスブレンド

レモン・・5滴 オレンジ・・5滴

ベルガモット・・3滴 ミント・・3滴

クローブ・・・2滴 ムスク・・2滴

トンボ玉のお話し

トロンとした輝きを放つ硝子の“トンボ玉。

手の平を閉じればすっぽりとおさまってしまうほどの小さな玉に、

人をひきつけて止まない

不思議なパワーが宿っているのはどうしてでしょう。

今回は多くの権力者を魅了し、

時として通貨の役割も果たしてきたトンボ玉の誕生から

日本への道筋をたどってみることに

しましょう。

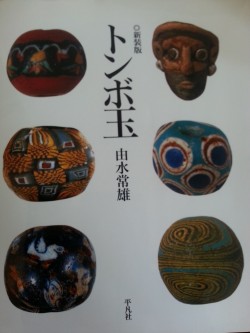

トンボ玉

「ガラスを用いて様々な文様をほどこし

紐を通す穴が開いている玉をトンボ玉と称します。」

そもそも黒曜石など天然が生み出したガラスは、

火山の噴火活動による高温によってつくられたもので

石器時代には動物を射る矢じりなどに利用されてきました。

人の手によるガラスの誕生は、

治金など高温での作業過程のなかで

偶然に生まれた産物だったのでしょう。

当初、秘伝とされたその製法は、

エジプト・メソポタミア文明のなかで発展を重ね

紀元前16世紀ころには

美しいトンボ玉が誕生することになります。

技術の発展とともにトンボ玉の単純だった意匠も

次第に複雑となり、

モザイク玉や人の顔を閉じ込めた人面玉など、

各国で特徴ある魅力的なトンボ玉が製作されるようになっていきます。

独特の輝きを放つガラスの玉は、

所有してということが人々の憧れの対象でした。

そして高価な金や銀・宝石にも勝る価値を生み出し、

交易ルートの発展とともに重要な交換品として

世界の隅々にまで運ばれていくことになるのです。

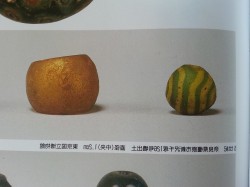

日本最古のトンボ玉

奈良新沢千塚古墳(AD.5世紀) 緑地に黄色の縞目模様

金箔サンドウィッチ

シルクロードの終着点といわれる日本にも、

トンボ玉は伝わってきました。

これら日本最古といわれる玉は、

そのデザインから

アレキサンドリアを中心とする地中海東や南岸地域でしかない技法

で作られていることまた、

朝鮮の新羅古墳の出土品と類似点が多いことが判っています。

ガラス研究の権威である由水常雄先生は、

「これらは地中海で作られ、

黒海さらに南ロシアを経てシルクロードのステップルート(地上ルート)を通じ、

朝鮮半島の新羅に渡り

日本へともたらされたものでしょう。」

と推測しています。

正倉院玉

8世紀当時の貴重な品々が保存されている奈良正倉院には、

実に24万個もの大量の玉が保存されています。

御物にはその製法を記した書物や原料も収蔵されていることから、

奈良時代すでに国内で生産されていたと考えられています。

他国にあまり例のない”ねじり玉“

露の形をした”露玉“

さらに仏像の飾りや仏殿内部の装飾に多く使われた

”平玉“”小丸玉“などがあります。

仏典に記述されている「瑠璃を敷く」とは、

仏像を安置する須弥壇の下に

ガラスの玉を敷き詰めることで、

記述どおりに大量の平玉が奈良興福寺の金堂跡より発見されました。

魔の七彩玉

一時期、生産されなくなり影を潜めていたトンボ玉ですが、

近世にはいりリヴァイバルの時期を迎えます。

17世紀、命知らずの冒険家により様々な交易ルートが確立されたことで、

ヨーロッパの人々は美しいトンボ玉を通貨として用い

宝石やスパイスなどを買い求めました。

特にガラス産業を独占していたものの衰退の一途をたどっていたイタリアは、

17から19世紀にかけて

アフリカとの貿易に乗り出します。

美しい色彩を駆使し怪しい輝きを放つイタリア産のヴエネチア玉は、

アフリカの原住民の魂を捕られて放さず

ダイヤモンドやエメラルド

トラやライオンなどの動物の毛皮

極楽鳥の羽根、

さらには悲劇的な人身売買もおこなわれ

奴隷となった人々はアメリカ大陸へと連れて行かれるのでした。

こうして華麗な七彩のモザイクガラスは、

その背景から

“魔の七彩玉”と称せられることになっていくのです。

1センチほどの小さな玉をジッと見つめていると、

不思議な感覚にとらわれるのは何故でしょう。

特長あるそれぞれのトンボ玉のデザインには、

たどってきた民族の喜び

そして悲しみの歴史が刻まれているからかもしれません・・・。

2015年10月12日 up date

その49「新しい家族です・猫のサスケさん」

2015年 7月31日

我が家に新しい家族が来てくれましたので

ぜひ皆様にご紹介いたしましょう。

サスケさん、壁際からソッと覗いております

サスケさん、壁際からソッと覗いております

この子は、父が亡くなった翌年に

捨て猫のボランティアの方から譲り受けた猫さんです。

家に来た時は本当に小さく、私の手の平に乗るほどの子猫さんでした。

あれからもう16年、実家の母が施設に入居したのを機に

私たち夫婦の家へとお引越しをしてきました。

サスケさんのために用意した猫さんベッド。

まだ、少々遠慮がちにしているようですね。

動物を飼われている方なら誰もが思われることでしょうが、

彼らは人間が思う以上に様々なことを理解しているようです。

お迎えに行ったとき

サスケさんはベランダの片隅におりました。

私を見た瞬間、彼は自分の生末を理解したのでしょう。

生まれてからズーと過ごしてきた家を後にし、

車に揺られてついたお部屋を

グルッと見渡して

覚悟を決めたような表情で私を見詰めたのです。

爪とぎのうえでマッタリとしています

爪とぎのうえでマッタリとしています

本当に家に来てくれたことがうれしくて少々過保護な私と、

そんな可愛がり方あったのね~と思わせるオットとの

三人の生活がはじまりました。

紐が大好き。ビニールひもで遊んでいます

紐が大好き。ビニールひもで遊んでいます

ベランダでスーパーのカゴに入ってます。

車輪付のカートでダーとコースター遊び中

オットはサスケさんの柔らかいお腹が大好き

お膝に乗っけてモミモミ中

寝てばかりいると足腰弱るヨー

とベランダからお家をグルグル走らせるのを見て

なんだか可哀想に思っていましたが

確かに最近、サスケさんの身体は筋肉がついたようです。

とても年寄りには見えません。

サスケさん愛玩のぬいぐるみのタロちゃんです。

小さい時からいつも一緒

もうボロボロですが、

枕にしたり、かかえてネコキックしたり、

またたびをすりこんであげると飛び上がって喜び

ペロペロしまくりです。

サスケさんが来てから何かが変わった私たちの生活。

毎朝、お食事をあげて可愛がってくれるオットに感謝です。

本当にありがとうございます。

2015年07月31日 up date

その48「琉球の香り草 2~月桃(サンニン)~」

2015年 7月11日

月桃(サンニン)

ベランダで種から育てた月桃。

2年後には可愛らしいお花をつけました。

50種余りあるといわれる

沖縄の香料植物の代表ともいえるのが

月桃でしょう。

ショウガ科の常緑多年草で、

5月から7月にかけて房状にたれさがる

白いお花を咲かせます。

私は、以前いただいた種を

ベランダに植えたことがあります。

ソバの実のような小さな種は、

やがて芽をだしグングンと力強く成長していきました。

東京の冬の寒さもなんのその

背丈ほどの高さになった月桃は、

初夏になんとも美しい純白の花を咲かせたのです。

その姿が

桃の実に似ているところから

月桃という名前が付けらたという由来にあるように、

蘭のように連なった花々は

ほんのりと愛らしいピンクをのぞかせ

微笑むのでした。

石垣島から届いた太陽のエネルギーあふれる月桃の葉と種

石垣島から届いた太陽のエネルギーあふれる月桃の葉と種

月桃の茎を利用した“月桃紙”や

お餅を葉でつつんで蒸し上げた菓子”ムーチー“

などは大変有名ですが、

沖縄のいたるところに自生する月桃は、

防腐や抗菌効果など薬効が高く

暑さ厳しい南国に住む人々の生活に

なくてはならないハーブとして活用されてきた歴史があります。

月桃のユーカリやハッカのような爽やかな芳香は、

ヒノキなどとともに日本の代表的な和精油のひとつですが、

100kの葉から30ccしか精油を採取できないため

薔薇やネロリと同様に

高価なエッセンシャルオイルといえます。

ムーチー(鬼餅)・・・餅粉をこねて黒糖などで味付けをし、

月桃の葉でくるんで蒸す沖縄の代表的なお菓子。

神饌としたり健康長寿の縁起物として食します。

月桃ポリフェノール・・・月桃に含まれるポリフェノールは、

赤ワインの34倍もあり近年注目されています。

ポリフェノールには

動脈硬化や心筋梗塞をふせぐ抗酸化作用があり、

老化防止・ガンの抑制にも効果があるでしょう。

また月桃には、

脂肪の分解を促すリノール酸や

コラーゲン分解酵素を抑制する成分も含むため、

日焼けやシミ・美白効果など

皮膚のトラブルを解消する

スキンケアの分野にも利用されています。

今回は、南国の太陽あふれる

石垣島の農園から無農薬の月桃

を取り寄せました。

その利用法は様々にありますが、

沖縄の人々が暮らしのなかで生み出してきた

手軽にできる方法をご紹介しましょう。

月桃の葉を2センチほどにカット

1リットルほどのお水で10分ほど煮立てた月桃茶

毎朝つくって健康茶として愛飲しています。

一部はお風呂上がりの美肌水として

また残ったときは虫よけとしてベランダにまくなどして

一日で使い切っています。

- 月桃湯・・・生の葉または乾燥した葉をお風呂に入れて入浴。消臭抗菌作用が高く汗疹や湿疹にも良いでしょう。

- 防虫・防カビ・・・生葉を置いておくだけで虫よけ効果があるといわれる月桃の葉。乾かしてクローゼットやタンス・下駄箱にどうぞ。ペットのマットの下に敷けば消臭やダニ除けに効果的でしょう。

- 月桃枕・・・乾燥した葉を枕におさめると、爽やかな香りとともにリラックスし不眠解消に

- マッサージオイル・・・刻んだ葉をオイルに浸した月桃オイルでお肌をマッサージ。緊張を和らげ肌も心も癒されます。

- 食品に・・・笹の葉のようにお刺身の下にひいたり、おにぎりを包んだりまた、ミキサーで粉末にしてクッキーやケーキに練り込んでも

- 月桃茶・・・おススメは生葉でいれたお茶です。なんとも丸みあるフレッシュな風味を実感できるでしょう。作り方は、生葉をきれいに洗い2センチ巾ほどにカット水にいれ10分ほど煮立て完成です。

また乾燥した葉を3~5分ほど弱火で煮出しても良いでしょう。健康茶としてお好みの濃度に薄めてお飲みください。カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛など細胞に栄養素を届ける役割を果たすミネラルがたいへんに豊富です。

また乾燥した葉を3~5分ほど弱火で煮出しても良いでしょう。健康茶としてお好みの濃度に薄めてお飲みください。カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛など細胞に栄養素を届ける役割を果たすミネラルがたいへんに豊富です。 - 虫よけスプレー・・・乾燥した10グラムの葉をカットし200ccの水に入れ弱火で15分煮出します。アトマイザーにいれ天然の虫よけ剤に。庭やベランダにまいておくとシロアリや蚊を寄せ付けません。

- 美肌水・・・月桃茶で肌をパッティングしてみましょう。

心配な方はパッチテスのうえ脚から試してください。肌の弾力を保ちシミの元となるメラニンの生成を抑制するスベスベの感触に驚くことでしょう。

心配な方はパッチテスのうえ脚から試してください。肌の弾力を保ちシミの元となるメラニンの生成を抑制するスベスベの感触に驚くことでしょう。

~健康自然食“ムーチー”を作ってみよう~

黒糖ムーチー もち粉 200g 砂糖 50g 塩 少々

黒糖(粉末)60g 水 約130cc

材料をすべて合わせ良く練って耳たぶぐらいの柔らかさにします。

月桃の葉を洗い水気をふいておきましょう。

お餅を載せるところにサラダ油を塗り

丸めて小判型にした餅を包んで紐で結び、

蒸し器(弱火から中火)で30分ほど蒸しあげ完成です。

最後に、石垣島の月桃を手にして思ったことをお伝えしたいと思います。

今回私が取り寄せたのは「アキママ月桃農園」

という横浜から移住され農園を営んでいるご夫妻のものでした。

宅配便で届いた月桃の葉の

柔らかい香りはなんて心地良いのでしょう。

お茶にしても肌につけても

じつに抵抗感なくスーと身体へなじんでいきます。

傷んだ身体を癒す植物は、

生まれた地域にあるといわれますが、

まさにその説とはこうゆうことだったのかと

実感するのでした。

お子さんのアトピーに悩まれた横浜在住の若いご夫妻が

沖縄の豊かな自然に感動し移住されて営む

石垣島の月桃園。

そこで丹念にそして正直に作られた

無農薬月桃の蒸留水や石鹸は

様々な肌のトラブルに悩める人々を救っているのです。

どうぞ皆様、本物の月桃の素晴らしさを

ぜひ体感してみてください・・・

2015年07月10日 up date

その47「琉球の香り草 1 ~もろこし草とイジュの花~」

2015年7月10日

日本列島は四方を海で囲まれた島国で、

4つの大きな大陸と3700もの島々で構成されています。

春夏秋冬の四季がはっきりとした山河豊かなこの列島は、

縦に細長いため南北で気候が大きく異なります。

亜寒帯気候の北海道、

温帯の本州

そして亜熱帯気候の沖縄まで、

小さい国土ながらも地域ごとに多彩な自然環境を有しているといえるでしょう。

今回は、小さな島々が連なった南国・沖縄諸島に育まれる

香りある植物を観察してみることにしましょう。

沖縄の香料植物

ヤマクニブー(もろこし草)

一年に一度、

梅雨明けの知らせとともに刈り取りが行われる

沖縄独特の香り草。

ヤマクニブーとは方言名で、

ヤマは“山”クニブー“九年母”はミカンをさし、

ミカンのような花と実が付くことから名付けられました。

その昔、

琉球王国の女官らが防虫のために衣装箱におさめた

といわれる歴史ある植物で、

刈り取ったのちに蒸して乾燥した束を

家のいたるところに吊るし虫よけにも利用されました。

柑橘系にカレーにも似たスパイシーな心地よい芳香をもっています。

香料にある零陵香は、

もろこし草の近縁種といわれます。

伊集の花(いじゅのはな)

奄美諸島に分布する

ツバキ科の常緑高木で、

5~6月の沖縄の梅雨のころいっせいに

ツバキに似た清楚な白い花を咲かせます。

その香りはジャスミンとイランイランを合わせたような甘い芳香で、

華やかな中にも気品を感じさせる香りです。

「イジュの木の花や あんきよら咲きゆり

我もイジュやとて 真白咲かな」 辺野喜節(びぬちぶし)

“イジュの花が清らかに咲いております。

私もあの花のように美しく真白い花を咲かせたい・・・“

琉球王の愛を一身に集める女性を

ソッと見つめる王妃が、

私もイジュの花のように美しく生まれたならば、

と悲しい心情を詠んだもの。

降りしきる雨の中、

甘い香りをあたり一面に放ちながら咲く白き花は、

沖縄の清楚な女性の美しさの象徴といわれます。

イジュの花の「ひたむきな愛」

という花言葉にふさわしい

逸話をまとった琉歌といえるでしょう。

2015年07月10日 up date

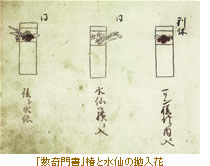

その46「花を飾るということ 5 “桃山時代・投げ入れ”」

2015年6月12日

桃山時代 ~投げ入れ~

“千利休”が

“侘び”の世界である茶の湯に取り入れたのは、

「投げ入れ」という実に簡素な花の姿でした。

投げ入れの花は、

身分を取り去ることから始まる「侘茶」の世界において

もっともふさわしいものであると同時に、

“美”というものの定義に新しい価値観を提示することになります。

千利休(1522~1591)・・・『一点の花を確立』

茶室という小さな空間は、

自らの内面と向き合う場でもありました。

にじり口から身を低くして席入りし、

スッと視線を上げた先に飛び込んでくる一輪の椿。

人はその瞬間、

張り詰めた緊張感と装飾を超えた“真の美”を発見したことでしょう。

一輪の花のみで

すべてのことを表現しきったといえる利休の代表的「投げ入れ」の形です。

さらに、千利休の花にまつわる逸話を紹介しておきましょう。

✤ 竹筒の花入「園城寺(おんじょうじ)」

草花の運搬のために用いられていた竹筒を、

茶席の花入として応用したのは、

利休の師である

紹鴎(じょうおう)でした。

1590年、秀吉の小田原出陣に同行した利休は、

自ら韮山の竹を切り、

その頂に輪を残して窓を開けた花入を作ります。

正面にある雪われの二筋を

園城寺の割れ鐘にみたて名づけられたこの花入は、

単なる竹筒を

完成度の高い造形作品として昇華させることとなり、

後世の竹花入れの基本的スタイルとなりました。

現在、上野の国立博物館に収蔵されているこの花入れを見ると、

想像よりもガッシリと太く、

利休が斧で切り出す際の力強さを感じることができるでしょう。

✤ 紅梅の花

ある時、天下人秀吉は、

大きな金の鉢と一枝の紅梅を利休に差出し

「花仕れ」と命じます。

果たして居士はどの様な花を生けたのでしょうか。

彼は大きな鉢に水をたたえた後、

清らかに咲いた梅の花を水中へと掻き落とすという

独創的な発想で花を生け、

秀吉を驚嘆させるのでした。

✤ 古銅鶴首花入「鶴一声(つるのひとこえ)」

この細く長い鶴首形の器は、

底に波寿文の高台がつき、

格調たかい古銅の花入として伝えられています。

利休はこの器を床に置いて

なみなみと水のみを湛え、

究極とも言える茶席の花とするのでした。

このように器に水だけをなみなみと張った

という記録が、利休の茶会記に6回記録されてます。

生命の源である水の命をめでることこそ、

彼の打ちたてた「投げ入れ」の美学を象徴しているのでしょう。

通俗的な観念にとらわれず、

次から次へと常識を打破していった千利休。

しかしながら、

彼には切腹という最期が待ち受けていたのです。

利休のなしえた新しい価値観の確立には、

権力に対して信念を曲げない気骨の精神が感じられ、

そうした厳しさが茶の湯や花の美学に反映されて

私たちをとりこにするのでしょう。

「花は野にあるように・・・」

そう茶席の花を説いた利休ですが、

自然を人間の手で表現することほど難しいことはありません。

見る人にあの自然の清らかさや抱擁力を思い起こさせ、

心に入り込む花を生けるには、

定まった生き方の美学なくしては生まれないことなのでしょう。

「投げ入れ」とは、

見向きもされない野菜の花にすぎなかった菜の花を、

茶席の花に用いた利休のように、

“草”に見える花の中に“真”が隠れていることを伝える花なのです。

江戸時代 ~生け花の隆盛~

江戸時代にはいり、

商人の経済力の成長を背景に

“茶の湯・香道・生け花”などの芸事が民衆にまで広まっていくようになります。

「生け花」の世界では

数々の流派が誕生し、まさに隆盛の時代を迎えたといえるでしょう。

室町時代に起こった神へとむかう正統派の花「立花」と、

茶の湯から生まれた草庵の花「投げ入れ」は、

その伝統を踏まえた上で新たに発展していきました。

現代では、

たしなみのひとつとして多くの女性が「生け花」を学んでいますが、

その昔は男性の世界であったことをご存知でしょうか。

花に対してことのほか熱中していた後水尾天皇は、

寛永6年じつに33回もの「立花会」を催しています。

中でも7月に開催された「七夕大立花会」は、

僧侶である2代目池坊専好の指導・採評のもと、

49人もの出瓶でおこなわれました。

この会が画期的なものだった訳は、

天皇みずからの花会ながら、

身分階級を越えた人選がなされたことでした。

身分制度の根強い時代に、

己の出生に関係なく実力でのし上がる事のできる数少ない道筋に

「生け花」が台頭してきたのです。

公家から僧侶そして町人、

さらに日本の農村にまでも

「花を生ける行為」は普及していきました。

男達は、

畑仕事や山への帰りに花材となる草や花木を採って集まり、

法恩講や青年団の集まりなどで花の稽古を行うのでした。

村人の手よって

お寺の本堂に立派な立花を生けこむことも、

常として行われていたようです。

やがて家元制度が生まれ

階級というシステムの発展と共に、

さらなる急速な広がりを見せた「生け花」は、

次第に女性のたしなみとして

庶民の間に浸透していくことになります。

今では考えられないほどに、

女性が社会で認められることの難しかった時代において、

生け花の世界は数少ない女性の表現の場となっていったのでした・・・。

※時代を追って、

祖先の花に対する扱いの歴史をみてきました。

「花を飾る」というその行為は、

祈りであり喜びであり、

時に表現でもありました。

常に私たち人間のそばに寄り添い、

語らずして何事かを諭してくれる、

その声なき草花の思いに、

これからも人は魅了され続けていくのでしょう・・・。

2015年06月13日 up date