香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

その45 「軽井沢・南ヶ丘倶楽部 春の茶会」

2015年5月17日

軽井沢でのお茶会の誘いを受けたとき

その距離の遠さに迷っておりました。

でも思い切って参加してみれば、

東京から新幹線で1時間あまりというあまりの近さに

心配は全く必要なかった

と 楽しかった思い出ばかりが頭に浮かんできます。

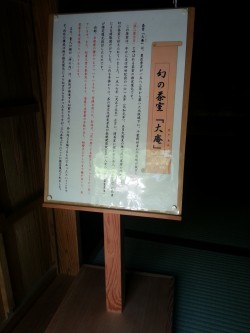

この写真は、 一席めの茶室である

広間を囲む廊下の様子。

上質な木のぬくもりと

和紙と畳で構成された日本建築の粋(すい)ともいえる空間が

じつに心地よいですね。

お茶会に伺うと、

記憶に遠くなった素晴らしい空間に出会えることがあり

それもまた楽しみのひとつといえるでしょう。

今回の会場は軽井沢の駅から車で5分ほどの

「南ヶ丘倶楽部」

五月の軽井沢は、まさに新緑の最中。

どこをながめても芽吹いた若葉が目にやさしく

爽やかにふりそそぐ光に包まれて

そよそよと緑色の風が吹き抜けていきます。

当地の建築は中村晶生先生の設計なるもの。

数寄屋建築の第一人者である先生は、

広間と立礼の茶室のほか

豊臣秀吉が築いた大阪城下の屋敷に

千利休が設けたといわれる

幻の”深三畳台目の茶室”(三畳敷に点前畳のついた間取り)を

僅かな資料から推測しこの地に復元されました。

大阪夏の陣にて消失してしまったこの茶室は、

中村先生の四十年に及ぶ研究をへて

三八四年ぶりに”大庵(だいあん)”と銘名され

軽井沢の地に姿をあらわしたのです。

茶室とは、実に不思議な空間です。

とくに草庵といわれる小さな茶室に赴くと

自然と呼吸は整えられ

内なる精神へと心が研ぎ澄まされていくのを感じます。

木材や竹・藁そして和紙に土壁、

イグサで編まれた畳など

自然の素朴な素材で構成され

薄暗い必要最低限の採光で設えられた草庵は、

ときに女性の子宮にもたとえられ

居住まる人々の心を

原点へと回帰させるかのような 不思議な力をもっているのです。

夢のようなお話しですが、

いつの日か自分の茶室を持てる幸運に恵まれたならば、

三畳ほどの小さな空間に

ソッと座り静かに瞑想していたいもの

と 思い描いては楽しんでいるのです ♥♥

2015年05月21日 up date

その44 「花を飾るということ 4 ”室町時代・立花(たてはな)”」

室町時代 ~立花(たてはな)~

平安貴族が西方浄土に憧れて造らせた「仏間」は、

室町から桃山時代にかけて

「書院造りの床の間」へと変化していきました。

そしてこの神聖な場所には、

格の高い花が生けられるようになります。

‶立花″とは

”花をたてる“と書くように、

天へとまっすぐに垂直に伸びるシン(真・心)の花がすえられ、

神の宿る床の間を飾るにふさわしい「正統派の花の姿」といえるでしょう。

花入れには品格ある胡銅や青磁の器がもちいられ、

無限なる宇宙を感じさせる空間が成立します。

1380年6月9日

この日、二条良基邸にて

記録にのこる日本始めての「花会」が催されました。

この会は、花の名手とされる公卿と数名の僧侶を加えた24名が

12人ずつに分かれて花を生け、

その優劣を競うというものでした。

このように花を立てるという新しい芸術が注目されていく中、

仏事に花を楽しむという

「七夕法楽の花会(たなばたほうらくのはなかい)」が、

公家将軍家において

盛んに開催されるようになっていきます。

そして次第に、

一年をとおして時節の花を殿中に飾るということが

恒例となっていくのでした。

将軍家の所蔵する唐物を管理し花を生けるのは、

京都の六角堂頂法寺の僧である池坊専慶(いけのぼうせんけい)

や文阿弥(もんあみ)など花の名手たちに任されました。

こうして、

さらに進化していく桃山文化の華麗な建築に合わせるかのように、

「立花」の様式は堂々とした装飾性を強めていきます。

「花を生ける」という文化は、

中国における文人のたしなみであった挿花と、

宗教的意味合いのある供え花を基とし、

日本人の精神的な美意識を表す場を得たことで発展し、

権力者の庇護のもと、

この室町の時代に根を下ろしたといえるでしょう。

2015年05月18日 up date

その43 「花を飾るということ 3 ”平安・王朝人の花” 」

平安時代 ~王朝人の花~

「 勾欄(こうらん)のもとに あおき瓶(かめ)のおほきなるをすえて

桜のいみじうおもしろき枝の 五尺ばかりなるを、

いと多くさしたれば、 勾欄の外まで 咲きこぼれたる 」

「枕草子」清少納言

王朝文化が隆盛した平安時代、

まだ日本には室内に花を生けるという習慣があまりありませんでした。

季節に咲き競う花々は身近のいたるところあり、

あえて飾る必要がなかったのかもしれません。

季節の移り変わりの風情を楽しんだ人々は、

野に出て山の風に当たり、

揺れる草花を眺め・触れ・摘んでは

歌を詠む題材としました。

そしてこの頃より、

植物が暮らしの内部へと取り込まれていきます。

「前栽(せんざい)」とは、

庭先に四季の草花を植えることですが、

このような仕立てが風流人の間で流行していきました。

上記「枕草子」二十三段の一節は、

日本人が暮らしの中で

始めて花を生けた記述といわれています。

あらゆるものを観察の対象とした清少納言ですが、

花に対する思いはことのほか深かったことでしょう。

“室内から張り出した欄干に

大きな青磁の壺を置き、

1.5メートルもある桜の大枝を

こぼれるようにさした様は、

なんとも好ましいものである”

と、桜の花の華やかさを

部屋の外に広がる風景とともに眺め、

良きものなりと語っています。

五節供

中国との交流が盛んになるにつれ、

多くの唐風文化を吸収してきた日本ですが、

平安時代にはいると

「五節句」の行事が宮中で盛んに行われるようになっていきます。

一月七日(人日・じんじつ)

野に出て七種の菜を摘み、羹(あつもの・吸い物)にして食し、

年中の邪気をはらう儀式

三月三日(上巳・じょうし)

災いをもたらす悪気をはらうため、

水に人形(ひとかた)を流したり、

邪気をはらうとされる

桃の枝を瓶に挿すなどして飾ります

五月五日(端午・たんご)

宮中でおこなわれる儀式にあたり、

参列する貴族は菖蒲を鬘に挿して出向き、

朝廷より菖蒲の薬玉を賜ります

薬玉とは、

邪気を祓うために作られるお飾りで、

蓬の葉を菖蒲で丸く包み、

秋の菊の節供まで寝台の柱に吊り下げておきます

七月七日(七夕・しちえ)

牽牛星が天の川を渡り一年に一度、

織姫星に会うという中国の伝説が、

日本の棚織り姫の信仰と交じり合いできた星祭り

夜空を眺めて梶の葉に歌をよんだり、

庭に並べた棚にお供えをし、

五色の糸を張るなどして、

機織や手芸の上達を祈ります

九月九日(重陽・ちょうよう)

九という陽の数字が二つ並ぶおめでたい日

今を盛りとして咲き競う菊花を飾り、

花びらを浮かべた菊酒を飲み、

綿を被せて一晩置いた菊の露で肌をぬぐう

などして長寿を祈ります。

奈良時代にもたらされた菊の花は、

中国では梅・竹・蘭と共に四君子として敬われていました

挿花(かざし)

頭髪または冠にさした花枝を“挿花”といいます。

“野に咲く季節の花を身につける”

というこの美しい行為は、

はるか古代から行われてきました。

宮中では奈良時代から冠に生花を挿していましたが、

次第に布や金属でできた造花も用いられるようになっていきます。

那智の滝で有名な和歌山県「熊野速玉大社」には、

14種30枝の挿頭華(国宝)

が伝えられており、

それらはツツジや松・椰をかたどりつくられています。

この挿花が、後世の「かんざし飾り」へと繋がっていくのですね。

「 ももしきの 大宮人は いとまあれや

桜さざして 今日も暮しつ 」

「新古今和歌集」 山部赤人

2015年05月18日 up date

その42 「花を飾るということ 2 ”飛鳥奈良時代・散華”」

2015年4月10日

~花を飾るということ~ 飛鳥奈良時代・散華(さんげ)

538年、百済より日本へ仏教の教えが伝来しました。

この出来事により

自然の中に見出されてきた人々の信仰の対象が

眼に見えるものとして具現化されていくことになります。

553年「日本書紀」に、日本最古の仏像制作の記録が残されています。

さらに607年には法隆寺が創建され、

752年には東大寺の大仏開眼供養が執り行われました。

それまで日本では、

身近に咲き乱れる植物を切り取り飾るという習慣があまりありませんでしたが、

こうして寺院に安置された神々しい仏像を前に

“美しい花をたむけると”いう行為が定着していきます。

「一花を以て一仏に散ぜば 花に因よりて尽く 弥陀を見ることを得ん」

と、仏典に説かれているように、

様々な儀式において献花がおこなわれるようになりました。

「散華(さんげ)」というならわしも

“お釈迦様がお生まれになったとき

インドの神々が喜んで空から花を降らせた”

という故事に基づいておこなわれます。

散華は

奈良の東大寺や唐招提寺、薬師寺などの重要な法会のおりには欠かせない習いで

普通は紙製の花であることが多いのですが、

椿の寺として有名な京都東山の法然院では、

本尊である阿弥陀如来坐像の前に

季節にあわせた菊・椿・つつじ・紫陽花・槿などの生花が散華されます。

放射状に捧げられた美しい花々は、

臨終の際に西方浄土より迎えに来るという二十五菩薩をあらわしており、

一年一日も休まずにおこなわれています。

哲学の道から脇にすこし登ったところにあるこのお寺は、

文豪谷崎潤一郎氏のお墓もありますのでぜひ立ち寄ってみて下さい。

樹齢三百年の椿の花が地に落ちるのを惜しむ心から始まった、

といわれる散華の様子を見ることができるでしょう。

2015年04月10日 up date

その41 「花を飾るということ 1 “古代・祈り”」

2015年 4月10日

~花を飾るという事~ 古代・祈り

日々の暮らしの大きな節目となるお正月、

日本人はこの日を一年の初めとし

様々な「室礼」をほどこしてきました。

祝い花としての ~花を飾る~ という行為もそのひとつでしょう。

年月を木肌に刻み大地にシカと根をすえた常磐木の松、

わずか三日でその身を天へと伸ばす竹、

リンとした寒気のなか清らかな香りとともに蕾をほころばせる梅の花、

そして難を転ずるいわれの南天や早春花・水仙など・・・。

新年にふさわしい植物を選んで飾られるこの行為には、

日本人が育ててきた神そして

自然に対する精神的な思いが投影されています。

今回は、祖先の花に対する扱いの歴史をとおして

ものいわぬ花の静かな語り事 に耳をかたむけてみましょう。

古代 ~祈り~

依代(よりしろ)・・・神霊が天より降臨し宿るもの

豊かな自然は、私たちに大きな恵みをもたらしてくれます。

が、時として激しく荒れ狂い、

恐ろしい厄災を引き起こすことも少なくありません。

故に古代の人々が何か事あるたびにその力の偉大さを感じ、

そこに神の姿を見出したのも理解できることでしょう。

本来、神とはその姿をもたず又、

ひと所に定着するものではないと考えられてきました。

天より降臨した神霊は、

様々な物体である依代を媒体として宿るのです。

鎮座する巨岩、うっそうとした山、樹齢を重ねた樹木など、

人々は霊気の感じられるその場所で祈りを捧げ

神に対する畏怖の念をあらわすのでした。

奈良の三輪山

「 三輪山を しかも隠すか 雲だにも

情(こころ)あらなも 隠さふべしや 」

「万葉集」額田王

都が飛鳥から近江へと遷ることになり、

この地で生を受けた額田王(ぬかたのおおきみ)にとって

何かにつけ手を合わせ心のよりどころとしていた

三輪山とのお別れは悲しいものでした。

“だのに雲はいじわるをするかのように

三輪山に覆いかぶさってしまいます。

どうぞ心があるならば、あの御山を隠さないでおくれ・・・“

と、歌に託して語りかけるのでした。

「古事記」や「日本書紀」にも登場する奈良県桜井市の“三輪山”は、

古代より神聖な神の住む山としてあがめられてきました。

草一本、石ころひとつ取ってはいけないとされる山中には、

神の依代である「磐座(いわくら)」が祀られ、

多数の勾玉や神器が発見されています。

奈良県よりJR桜井線に乗り「天理駅」を過ぎると、

大和盆地の静かな景色の中、

大きな鳥居の先にたたずむ穏やかな円錐形の神山“三輪山”が見えてきます。

その先の「三輪駅」で下車し徒歩で5分もすると、

三輪山を御神体とする『大神神社(おおみわじんじゃ)』に到着します。

じつは、日本最古の神社といわれるこの大神神社には本殿がありません。

鳥居をくぐって参道を抜けた先にある拝殿の奥には、

木々に覆われた三輪山が鎮座しており、

その御山にむかって手を合わせるという

原初の神祭りの形式を今に伝える神社なのです。

仏教の教えもまだ渡来しておらず、

大地の営みと共に生活していた古代の日本人にとって

神とは森羅万象そのものでした。

神の魂は自然の中に宿るとされ、

生命力あふれる常磐木から

風化し死のイメージのつきまとう曝れ木(しゃれぼく)にまで、

その霊気を感じとっていたのです。

2015年04月10日 up date