香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

ブログ更新 その73「奈良春日大社の山藤」

2017年6月12日

畠山記念館での 香会の準備に追われ

ブログの更新が思うようにきずにおりましたが、

無事に会も終了いたしましたので

また少しずつお伝えしたかったことを更新していきたいと思います。

2017年4月

桜の花びらも風に舞い散り、

柔らかい若葉が光にまぶしいころ

生徒の皆様と早起きをして藤のお花で有名な「足利フラワーパーク」へと出かけました。

細く長くしだれるフジの花、

甘い香りにミツバチたちが集まります。

房咲きのポッテリと妖艶な楊貴妃桜がまだ満開で、

それぞれに美しさを競うよう

一番有名な大藤は残念ながら満開とはいきませんでしたが、

樹齢を重ねたその太くたくましい樹のあらわな姿に思わず息をのみます。

一本の樹から千平米を超えるまでに仕立てられた藤棚の下に潜り込むと

何だかとてつもない

四方に手を伸ばす蔓に抱き込まれるかのよう。

昔から大好きだった藤の花。

優雅で雅な植物と思っていたその印象を

一変させられることになったのは

奈良の都で出会った山藤でした。

今でも印象深く思い出すその旅のお話を

これから少しいたしましょう。

春日大社「砂ずりの藤」

春日大社「砂ずりの藤」

朱塗りのたたずまいが実に美しい奈良県「春日大社」には

「砂ずりの藤」と呼ばれる有名な藤棚があります。

その名の通り1メートルあまりにも房が垂れさがり

地面の砂に達するといわれる雅な姿は

良く写真で紹介されていますのでご存知の方も多いことでしょう。

憧れていたその姿をぜひこの目で見たいもの、

という長年の思いがようやくかなったこの日、

私は胸を弾ませながら春日大社の門をくぐりました。

しかし、目の前に現れたその藤は

アラアラ、どうしたの?

と思うほどに房が短かく

うかがえば、房の長さは年により違うとのこと。

そういうものだったのね~と、

期待が大きかっただけに落胆も大きかったのですが、

藤花天冠の愛らしい巫女さんの姿に少し慰められ

お参りをして帰途につきます。

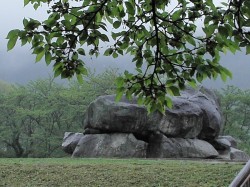

行きとは違う苔むした石灯籠が並ぶ東参道の方へと足を運ぶと

今まで感じた清らかな空気は一変し

力強い大地から放たれる土の香りに包まれます。

ふと頭上を見上げると

野性の山藤が太い幹をよじらせ、大蛇のように樹に巻きつき花をつけているではありませんか。

春日大社の御本殿より東側に広がる春日山は、

古代より神聖なる御山としてあがめられてきました。

奈良時代の初め、

タケミカヅチノミコトが白い鹿に乗って御蓋山(みかさやま)に降臨したことにより、

この原生林の麓に春日大社の社殿が造営されたのです。

神山とされた春日山は、

古来より狩猟や伐採が厳しく禁止されてきました。

そのため現在でも太古の原始林そのままに

野手あふれる植物たちのたくましい姿を見ることができるのです。

苔むした古い石灯籠の並ぶ参道は何とも独特の雰囲気に包まれており

小雨に濡れる苔の強い香りのなか、ゆっくりと歩を進めていると

かつて栄華を誇った藤原一族の歴史が蘇ってきます。

グッーと身をよじらせながら蔓を伸ばし

誇らしげに花垂れる春日の山藤。

千年も樹齢を重ねると伝えられるその姿は、

私の抱いていた楚々と花咲く藤の印象を一変させるものでした。

しかしながら、

生命力あふれる植物の強靭ともいえるたくましさに感動を覚えたのも事実で

美しいだけではない藤という植物の真の姿に、

私はようやく触れ会えたのかもしれません。

その後、今だ小雨降る中

私たちは飛鳥巡りへとむかいます。

日本最古の寺として有名な「飛鳥寺」

渡来人の面影が感じられるアーモンドアイの眼差しをもつ飛鳥大仏。

寺が火災にあったことから寺の規模も小さく

大仏様のお姿が大変痛々しく感じられます。

古代の石窟「石舞台古墳」

そして「高松塚古墳」、

東西南北を守護する四神像の壁画で有名な「キトラ古墳」へ。

ズーと興奮しどうしの飛鳥巡りでしたが

どこを巡っても水の引かれた田んぼのあぜ道には小さな野草が咲き

小川のせせらぎが心地よく綺麗な空気につつまれます。

初めて訪れる飛鳥の地で

なんとも感心したことは景観が保たれているということでした。

屈指の観光地でありながら車中から見渡すかぎり

ひとつも高い建築物が見当たりません。

これは飛鳥の人々が

この素晴らしい景観を守るため自主的になさっているということを運転手さんに聞き

なんと意識の高い人々なのかと深く感動したのです。

のどかな田園風景は心を和ませ、

古き時代へとタイムスリップしたかのような気持ちにさせてくれることでしょう。

かつて都が存在し、高貴な人々が住んでいた飛鳥で出会った白藤は、

決して誇示することのない人柄を現すかのように

このうえなく清らかで優しい香りを放っておりました・・・。

2017年06月13日 up date

その69「聖夜の祭壇・IHS蒔絵中次」

2016年12月7日

今年も12月となりクリスマスの季節となりました。

街のイルミネーションもはじまりキラキラと綺麗ですね。

我が家も少しだけクリスマス。

イコンを飾り祭壇を設えてみました。

水晶を溶かして成形されたキャンドル立てには

友人から頂いたフランス土産の」のロザリオを

手前にあるのは「IHS蒔絵中次」です。

「IHS」とは、キリスト教カトリック修道会イエスズ会のこと。

イエズス会の宣教師であったフランシスコ・ザビエルは

1549年日本へと趣きキリスト教に布教に心血を注ぎました。

異国の地での布教はどんなにか大変だったことでしょう。

そこで彼らは、

日本の工芸品である美しい蒔絵工芸をもちいた様々な祭具を設え布教に挑んだのです。

蓋表には、標章であるIHSの文字の上に螺鈿で十字架が

その下には磔刑にされたキリストの三本の釘が象徴的に」はめ込まれ

文字を囲むように配置された太陽のような光の光線は、

茨の冠をあらわしているといわれます。

私の器は本歌を小ぶりにして、

茶道の抹茶を入れる棗(なつめ)に仕上げたものです。

いつの日かクリスマス茶会など催すことができたら素敵ですね。

縁切り寺として有名な鎌倉の東慶寺にその本歌があります。

もともとはミサに用いる聖餅(オスチャ)をいれるための容器で

黒漆の上に標章を囲む印象的なデザインの螺鈿がはめ込まれ、

側面には金銀の葡萄唐草が描かれています。

私のものは茶道具を扱う「やました」さんでもとめたもので

小ぶりにして抹茶を入れるお棗(なつめ)に仕立ててあります。

ベネチアガラスのツリーに

昔からズーと使っているイルミネーションを灯して

我が家の少しだけ聖夜です。

2016年12月07日 up date

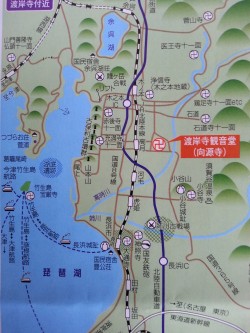

その67「滋賀県・渡岸寺の十一面観音と招福楼」

2016年9月13日

ひとつ前のブログの続きとなります

琵琶湖畔の旅のお話しをさせていただきます。

石山寺の秘仏御開扉にともない

三十三年ぶりにお姿を現した如意輪観世音菩薩に

ぜひともお目にかかりたいと出かけた近江の旅。

夕方に東京を出発し翌日には帰宅予定の、なんとも忙しい旅路です。

当地で訪れたいところは数々ありましたが、

動線を考え湖北から湖南へと下る

三つの場所に目的をしぼり巡ることにしました。

昨日は19時に新幹線で米原に到着しホテルに直行。

翌朝は琵琶湖畔を少し散策し9時半に出発をしました。

最初に湖北長浜にある渡岸寺(どうがんじ)へと向かいましょう。

琵琶湖周辺は平安時代より観音信仰の地として

時の貴族や権力者また女性たちがたくさん訪れました。

それぞれの寺には歴史をまとった

じつに完成度の高い観音様が祀られているのです。

渡岸寺観音堂の国宝・十一面観音菩薩立像

湖北を代表するこの渡岸寺には、

日本で一番美しいといわれる国宝・十一面観音菩薩立像が安置されています。

聖武天皇の勅願により刻まれたという観音様は、

気品あふれる面差しと、

流れるように腰をわずかにひねったお姿をなさっており、

平安時代を代表する仏像として、

拝む者の煩悩・苦しみを取り除いてくれる優しさにあふれ

誰もがその崇高なお姿に魅了されることでしょう。

戦国時代、織田信長と浅井長政の戦火にあい、

迫り来る猛火から村人衆が土中に埋めてお守りした逸話をもつ仏像で、

埋められていた場所には碑がきざまれています。

参道脇にある大きな塚をながめると

2メートル近くもある仏像を戦火から守るため

必死で土を掘り埋めた信仰熱き人々の姿が浮かび上がり

深い感慨に包まれます。

私がかつてこの寺を訪れたのは、紅葉で彩られる秋深き頃でした。

現在の立派な建物とは違い、

まだ簡素なお堂に祀られていた観音様のおそばには、

初老の村人がおり

聞けば持ち回りで観音様の説明に当たっているとの事。

彼は祖先が命がけで守った仏像をまぶしいように見つめ

「・・・本当に願いを叶えてくれるのですよ・・・」

と静かに話されました。

そのまなざしに私は胸をつかれ、

村に根ざし愛され続ける信仰の本来の姿を見たように感じ

その時の感動は時を経ても変わることなく心に刻まれ

再び観音様にお会いできる日を待ちわびていたのです。

無事に参拝を終え、

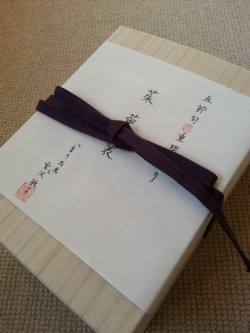

次に近江の街に近く八日市にある料亭「招福楼」へむかいましょう。

当地を代表とする老舖である招福楼は、

東京の丸ビルなどにも店舗を構えていますが、

やはりこの時代をまとった風格ある佇まいと

繊細な地の料理の素晴らしさは

訪れてしかるべきといえるでしょう。

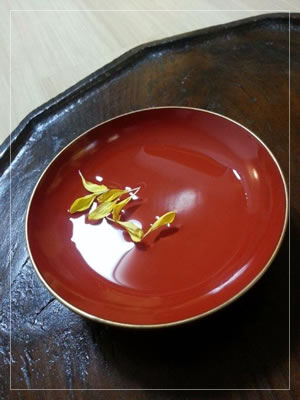

お部屋から望む石庭です。

縁側から差し込む光の明暗に

谷崎潤一郎の「陰翳礼讃(いんえいらいさん)」の一節が浮かび上がります。

日本建築のかもしだす静かなる光の美が感じれらますね。

器の美しさに思わずパチリとお写真を。

乾山写し萩草花流水文の取り皿と

瓢型・切り子硝子の冷酒徳利

息子さん娘さんともにお店を継ぐべく修行中とのこと。

このような建築物を維持なさるのは大変なことでしょうが

ぜひ、後世までに残していただきたいものですね。

女将さんとしばしお話しをし、

またの来訪をお約束して店を後にします。

お腹もいっぱいになりました。

それではこれから大津の石山寺へとむかいましょう。

御寺での詳細はひとつ前のブログに書かせていただきましたので

どうぞご覧くださいね。

すべての行程を無事に終え、

あとは石山寺から京都へとむかい、新幹線にて帰郷です。

忙しい旅でしたが、大変思い出深いものになりました。

この夏は原稿書きに明け暮れ、

どこへも旅行できなかったので

ようやく心がスーと晴れ、身体も軽くリセットされたよう。

短くてもやはり旅は良いものですね。

日常から離れた土地の風に吹かれることの大切さを実感した次第です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

皆さまどうぞ機会がありましたら、近江の旅へお越しください。

2016年09月13日 up date

その65「広島平和記念公園」

2016年5月27日

現職の米国大統領として初めて被爆地・広島を訪れたオバマ大統領。

映像に映し出されるこの歴史的瞬間をみていると

かつて訪れた日々が思い出されます。

2年前の2014年8月、

私は出雲から松江そして広島へと旅をしました。

今まで仕事に明け暮れていたオットに

私がかつて訪れた日本の美しい景観を

ぜひ見てほしいと計画した初めての旅でした。

最初に訪れたのは、島根県出雲大社。

三重の伊勢神宮で感じた

背筋が伸びるかのようなキリっとした空気とは異なり

いつ訪れても何とも温かい気持ちに包まれる神社です。

60年に一度の本殿遷宮を済ませたばかりの出雲大社は

多くの人々でにぎわいを見せていました。

この数年来、

遷宮にまつわる行事に参加するために何度も訪れていた事もあり

良く来ましたね

と、迎えられているかのような心地よさに包まれます。

神聖なる空間に身を置くだけで幸せを感じるのはどうしてでしょう。

良きご縁を授けてくださった神様に

ようやくお礼をお伝えすることができました。

次に、

米国の「ジャーナル・オブ・ ジャパニーズ・ガーデニング」に

13年連続日本一の庭園に選ばれた足立美術館へむかいます。

白砂の敷き詰められたその庭園は

後方の山々の景色も意識して端正に造作されており

ため息が出るほどに美しく

いつまで眺めていてもあきることがありません。

また、コレクションである横山大観のひとつひとつの絵には

感情を内へと封じ込める日本人の奥ゆかしい美意識があふれており

見るものを惹きつけます。

暮れて翌日、

今日は美しい城下町松江へと向かいましょう。

キーコキーコと船頭さんの漕ぐ

松江城の堀川巡りは

目線も低く水と一体となるかのような

舟遊びの心地よさを感じさせてくれます。

松江のお殿様は、有名な茶人でもあった松平不昧公(ふまいこう)。

江戸中期、千利休の登場もあり茶の湯は隆盛を極めました。

鎌倉期より盛んに輸入された裂地は

大切な茶道具を包む袋として姿を変えていきます。

『古今名物類聚(こきんめいぶつるいじょう)』とは、

不眛公によって編まれた十八冊編纂の茶道具書ですが、

そのうちの2冊が「名物切の部」で、

実物の百五十種あまりの美しい裂を丁寧に貼った

“裂手鑑(きれてかがみ)”

として超一級の価値を誇っています。

金箔を織り込んだ金襴や緞子

縞や段、格子文様の間道

錦・印金・インド発祥の染色裂更紗

そしてビロードやモールなど

これら一級品の布地は、茶道具の仕覆や

お軸の表装などに使われたのです。

財政を湯水のように使って収集し

松江藩を困窮にさせた殿様ですが、

その優れた審美眼によって

どれほど日本の織物染色技術また意匠の発展が促されたことでしょう。

また、お茶好きのお殿様のおかげで

松江城下には多くの和菓子店があり

銘菓巡りも楽しみのひとつとなっています。

そして最後に、

私たちは広島を訪れたのです。

小雨模様の安芸の宮島・厳島神社は、

以前訪れた時とは異なり

静かにどこか寂しげにそこに佇んでおりました。

無事に参拝を終え市内のホテルへと戻ります。

当初、旅の予定はここまでとしていましたが

昨晩食事したお店で出会った広島の若者たちの楽しげな笑い声と

昨日とはうって変わった青空に

広島市内へと出かけることにします。

世界で初めて核爆弾が落とされた街として有名な広島は、

私にとってハードルの高い場所であり

行かなければという思いとは裏腹に

脚を運ぶことのできない地だったのです。

路面電車に揺られ辿り着いた広島平和記念公園は、

樹々の緑美しく、広い空間に風の流れるのが心地よい場所でした。

見渡すと幾度となく映像で見た建物がそこにあります。

平和の鐘、原爆供養塔

そして円形の鉄枠をさらす原爆ドーム。

広い公園を囲むように流れる川面は

キラキラと夏の日差しを受け輝いていました。

しかし式典が行われる原爆死者慰霊碑の広場を歩いていると

急に胸が締め付けられ

涙があふれ嗚咽を抑えることができなくなったのです。

かつてこの場所に倒れ込んだ多くの人々の悲しみが

私の身体をとおして浮かび上がってきたかのように

自分の意志に関係なく沸き起こる制御のきかない現象に

私たちは足早にその場所を後にするのでした。

原爆ドームを背に演説するオバマ大統領の眼差しには

71年前の惨劇が浮かび上がっていたことでしょう。

その真摯な演説を聞きながら、

リーダーとなる人の素養がいかに大切かということを感じ

また、被爆者である91歳の坪井直(すなお)さんの

痛み苦しみ葛藤を乗り越えた人だけが見せる天真爛漫な笑顔と

大統領に語りかけた

・・・アメリカではなく人類の過ちであった。未来に向かって頑張りましょう・・・

という言葉に人間の尊い姿を見るのでした。

2016年05月31日 up date

その64「日本の香り事始め 3~飾る~」五節句・重陽

2016年4月30日

『日本の香り事始め』 供える

くゆらす

飾る

清める

身に纏う

『日本の香り事始め』 ~その参「飾る」~

あなたの記憶の扉を開いてみると、

幼い日から積み重ねてきた

多くの香りの印象が刻み込まれていることでしょう。

人間がいてそして自然がある

という西洋の考え方に対し、

自然とともに人は存在する

という東洋的思想の中で暮らしてきた私たちにとって、

自然と共に歩むことは当たり前のことであり

また、大きな喜びでもありました。

四季の移り変わりとともに食卓を彩る旬の素材、

順番を待つように咲き始める花々、

山肌を眺めれば芽吹きから若葉そして成長し枯れ落ちるまでの樹々の営みに

人の一生を重ね合わせることもあったことでしょう。

季節を大切に過ごす

日本の人々に継承されてきた五節句の風習には、

自然からはなたれる芳香があふれているのです。

お教室で制作してきた様々な室礼飾りを振り返りながら

四季折々の日本の香りを

ご一緒に思い浮かべてみることにしましょう。

九月九日(重陽・ちょうよう)

九という陽の数字が二つ並ぶ

おめでたい重陽の節句には、

菊花を飾り、

花びらを浮かべた菊酒を飲み、

綿を被せて一晩置いた菊の露で肌をぬぐ う

などして長寿を祈ります。

奈良時代にもたらされた菊の花は、

中国では梅・竹・蘭と共に四君子として敬われていました。

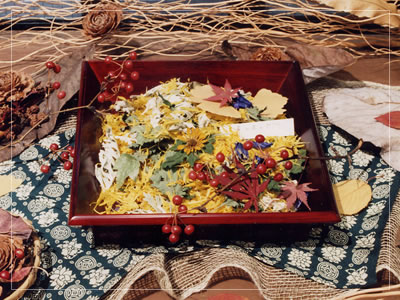

「菊花のポプリ」

菊の花は大変に乾きにくいお花です。

花びらをばらして

重ならないように紙の上に広げ、

温風器の前やコタツの中を利用して乾かすと良いでしょう。

ハッカやセージは

軽くもんで香りをたて

丁子と八角は乳鉢であらく砕いて調合し、

密閉した状態で1~2週間ほど冷暗所で熟成させ

それぞれの香りをなじませます。

すべての香りが混じり合い

香りがひとつに調和しましたら、

お気に入りの器に盛り付け、

紅葉や赤い実などを飾って

菊花の咲き乱れる秋の日を演出してみましょう。

菊は花葉ともに薫り高い植物ですので

あえて香りのオイルは加えずに仕上げ、

古代中国の時代から愛されてきた

菊本来の清らかな香りを楽しむことにいたしましょう。

有職飾り「錦秋の薬玉」

大輪の菊に

赤もみじ・黄色イチョウ

そしてススキや小菊など

季節を彩る草花を合わせ、

淡路結びをほどこした六色の組紐で構成した薬玉飾り。

紐はスゥッと長く下へと垂れ下がり、

床になびく様が大変優雅でしょう。

普段なかなか目にすることのない有職飾りを、

ぜひ暮らしに取り入れて欲しいという思いから

製作してみました。

その色彩は極彩に近いもので構成され

また、陰陽道とも深く結びつき独特の美しさを放っています。

重陽の節句飾り 「茱萸嚢(しゅゆのう)」

古代中国では

9月9日の重陽節に、

実のついた山茱萸の枝を頭に挿して小高い山に登り、

気持ち良い秋の風に吹かれながら

菊酒を飲んで災いを払う風習がありました。

これが日本へと伝わり、

奈良平安時代の宮中では

菊花と赤い実をつけた山茱萸の造花を

“あわじ結び”を施した美しい袋に飾る

『茱萸嚢』が作られ、

翌年の端午の節句の薬玉飾りと

掛け替えるまで

自邸の御帳台の柱に吊るし魔除けとしました。

茱萸嚢の中には

乾燥した“呉茱萸/ごしゅゆ”の実をおさめます。

ピリッとした独特の強い芳香には

虫を遠ざけ毒を消し去る力が秘められおり、

辛みが強い程に良品といわれ

邪気や病い・湿気までを取り除く力が

みなぎっているとされています。

「寒椿の香袋」

日本の全土に自生する椿の花は、

その昔ヨーロッパへと渡り

エキゾチックな“東洋の薔薇”と称されました。

フランスの小説家デュマの綴った『椿姫』は、

高価な椿を毎日取り寄せ飾った

美しい娼婦マルグリットの悲しい恋の物語です。

青年アルマンの真実の愛に気付くも

不治の病にかかり、

椿の花がポトリと地面に落ちるように

その美の絶頂で息絶えたマルグリット・・・。

彼女の髪に飾られた東洋の薔薇をイメージし、

白檀をベースに

オールドローズの香りを合わせて

椿香の香りといたしましょう

「五穀豊穣の稲穂飾り」

11月23日に執り行われる「新嘗祭」は、

その年に収穫された穀物に感謝を込めて

神様にお供えをし、

天皇自らも新穀をはじめて口にされる宮中行事です。

農耕民族である日本の稲作は、

縄文時代からはじまりました。

お米は精霊が宿る神聖な穀物として、

日本人の精神に特別な思いを持って

刻み込まれていくことになります。

今年収穫された稲穂と榊葉をもちいて

「五穀豊穣の稲穂飾り」を製作しましょう。

重たげに穂を垂れる稲を

一本一本清めていくと、

どこか懐かしいような稲藁の匂いにつつまれ、

幼い日に父の田舎で遊んだお米の収穫の風景がよみがえってきます。

パンやスパゲッティなどが

食卓に並ぶようになり、

毎日食することのなくなったお米ですが、

旅先の車中からながめる田んぼの風景は

いつも私の心を和ませてくれます。

爽やかな5月の風に揺れる水面の早苗、

天に向かって伸びゆく初夏の若草、

重たげに穂を垂れ実りにさえずる雀たち、

そして収穫の後の静まり返った田の風景。

季節とともに変わりゆく

その風景に触れるたび、

自然の摂理がかくも正しく巡回しているように感じ

心は安堵するのでしょう。

日本の原風景といえる稲田は、

これからどうなっていくのでしょうか。

できることならば未来の子供たちとも

この感慨を共有したいものと願います・・・。

2016年05月07日 up date